Fin mai, El Hassan Daki, président du ministère public, intervenait lors d’un colloque organisé par le ministère de la Justice et consacré à la libération conditionnelle. Son allocution a des allures de plaidoyer pour un recours plus fréquent à la libération conditionnelle, mécanisme efficace pour faciliter la réinsertion des détenus, et surtout pour alléger la pression sur des prisons encombrées, dont la population a dépassé 103.000 personnes à fin 2023.

Pourtant, bien que ce mécanisme existe depuis longtemps dans notre législation, et est encadré par les articles 622 à 632 du Code de la procédure pénale, en 2023, seulement 408 détenus ont reçu une réponse positive, soit un taux d’acceptation de 5,8%. Un pourcentage bien faible, déplore El Hassan Daki, surtout comparé à ceux de pays comme le Canada ou la France, où la liberté conditionnelle est accordée, en moyenne, à respectivement 18.000 et 8.000 détenus par an.

Lire aussi : Libération conditionnelle: une solution à la surpopulation carcérale

Pourtant, cette mesure d’aménagement des peines existe depuis de nombreuses années dans notre législation, où elle est encadrée par les articles 622 à 632 du Code de la procédure pénale.

La «conditionnelle», mode d’emploi

D’après ces textes, tout détenu a le droit de bénéficier d’une libération conditionnelle après avoir purgé la moitié de sa peine, avoir fait montre d’une bonne conduite, avoir participé à des programmes de réhabilitation et de réinsertion et qui dispose de moyens de subsistance ou d’un travail. Avoir une famille est un plus. Toutefois, sont exclues de cette mesure les personnes condamnées pour de graves délits ou crimes, comme les homicides, le viol, l’agression sexuelle sur mineur ou encore le trafic de drogues à grande échelle.

La demande de libération conditionnelle intervient quand le verdict devient définitif. Elle est formulée par le détenu lui-même ou son avocat, et est accompagnée d’un rapport du directeur de l’établissement pénitentiaire qui l’héberge. Cette demande est adressée à la direction des affaires pénales et des grâces, relevant du ministère de la Justice, et une commission dédiée peut, avant de statuer, demander une enquête d’environnement pour en savoir plus sur le demandeur et sur la vie qu’il pourrait mener après sa libération.

Quand le bénéficiaire de la libération conditionnelle faillit à ses engagements, il est réincarcéré pour purger le reste de sa peine initiale. Le juge d’exécution des peines veille sur tout le processus.

Lire aussi : Peines alternatives: le projet de loi approuvé à l’unanimité

«De toutes les manières, la loi est précise quant aux critères qui doivent être réunis chez le demandeur de la libération conditionnelle. On peut notamment lui imposer un contrôle judiciaire avec un pointage hebdomadaire ou mensuel», explique Omar Mahmoud Bendjelloun, avocat aux barreaux de Rabat et de Marseille, défenseur de ce mécanisme d’aménagement des peines. Pour lui, elle devrait bénéficier en premier lieu à des catégories précises de détenus, comme les personnes âgées, celles souffrant de maladies chroniques, ou encore celles qui poursuivent des études.

Conservatisme à tous les étages

Dans son intervention précitée, El Hassan Daki avait appelé tous les intervenants à faire preuve de courage, voire de «témérité» dans le recours à ce mécanisme de libération conditionnelle. Le terme utilisé par le haut magistrat n’est pas fortuit, tant le système judiciaire marocain fait preuve, sur la question, d’une manifeste frilosité, pour ne pas dire rigidité.

«Notre système judiciaire est conservateur et est toujours basé sur la sanction, et la sanction est généralement la prison ferme», commente Hatim Beggar, avocat au barreau de Kénitra. Parfois, les juges ont aussi «peur» de prononcer des verdicts «légers», sans peines privatives de liberté, et de devoir rendre des comptes.

«Un changement de mentalités est nécessaire chez tous les intervenants, surtout au moment où l’on parle des peines alternatives», plaide Me Beggar. «Mais il faut aussi sensibiliser les détenus à la question, car certains ne savent même pas que cette procédure existe. L’idéal serait que certains dossiers, remplissant toutes les conditions, soient traités de manière automatique, sans besoin d’une demande», poursuit l’avocat.

Lire aussi : Surpopulation carcérale: un nouveau record avec plus de 100.000 détenus

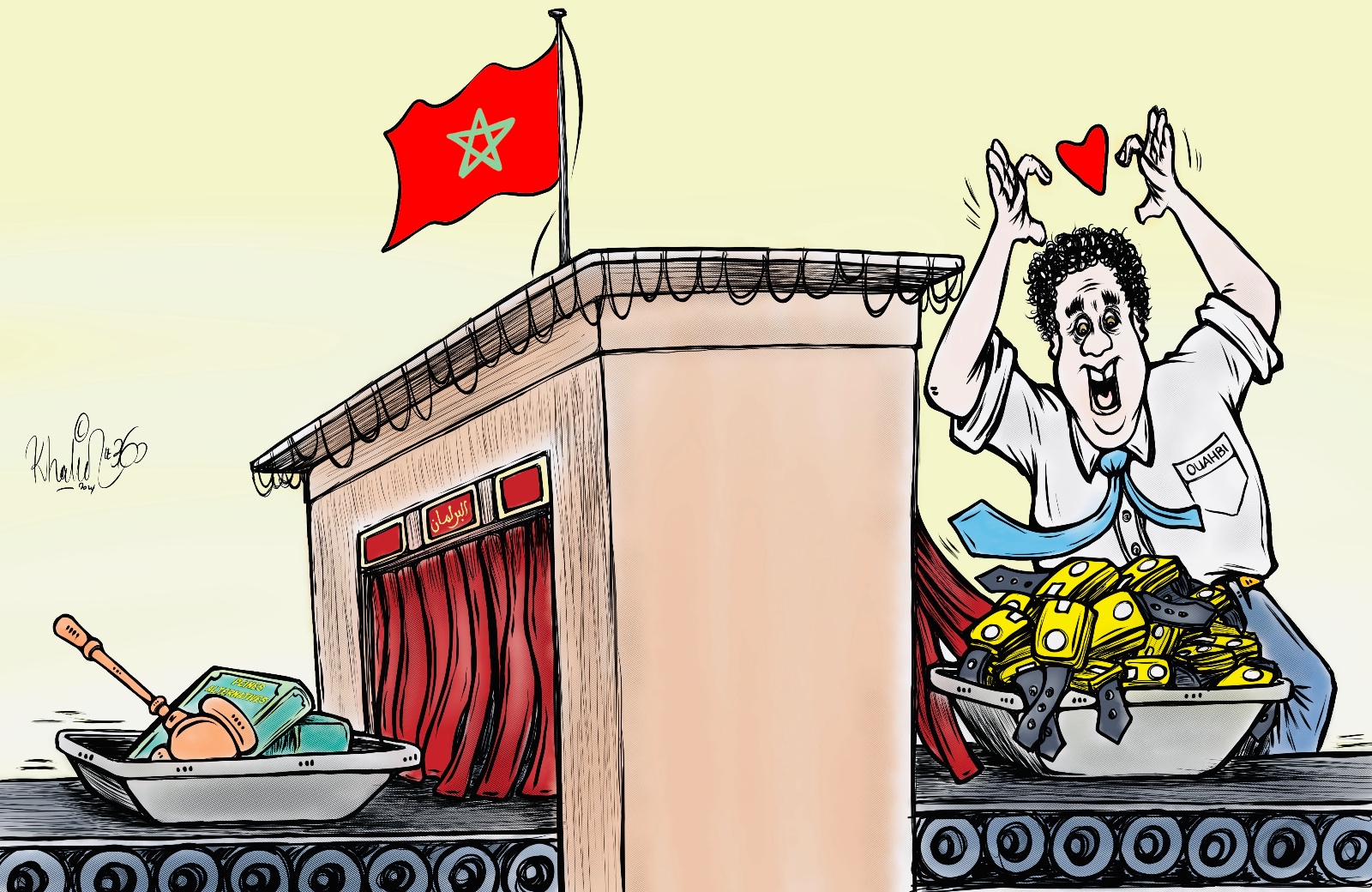

«La détention n’est pas une solution, mais un problème», affirmait récemment devant le Parlement Abdellatif Ouahbi, ministre de la Justice, lui-même avocat de profession. Jamais avare de déclarations tonitruantes, il avait assuré que, «si cela ne dépendait que de son vouloir», il serait pour l’accord de 20.000 libérations conditionnelles chaque année.

En attendant, la détention préventive aggravant les choses, les prisons marocaines, qui comptent plus de 70 établissements toutes catégories confondues, restent surpeuplées. Et aux dernières nouvelles, la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) a été autorisée par le gouvernement à disposer de 11 hectares de forêt aux alentours d’Essaouira pour y construire une nouvelle prison. Ouvrir plus de prisons, ou accorder plus de libérations conditionnelles? Le débat mériterait d’être ouvert…