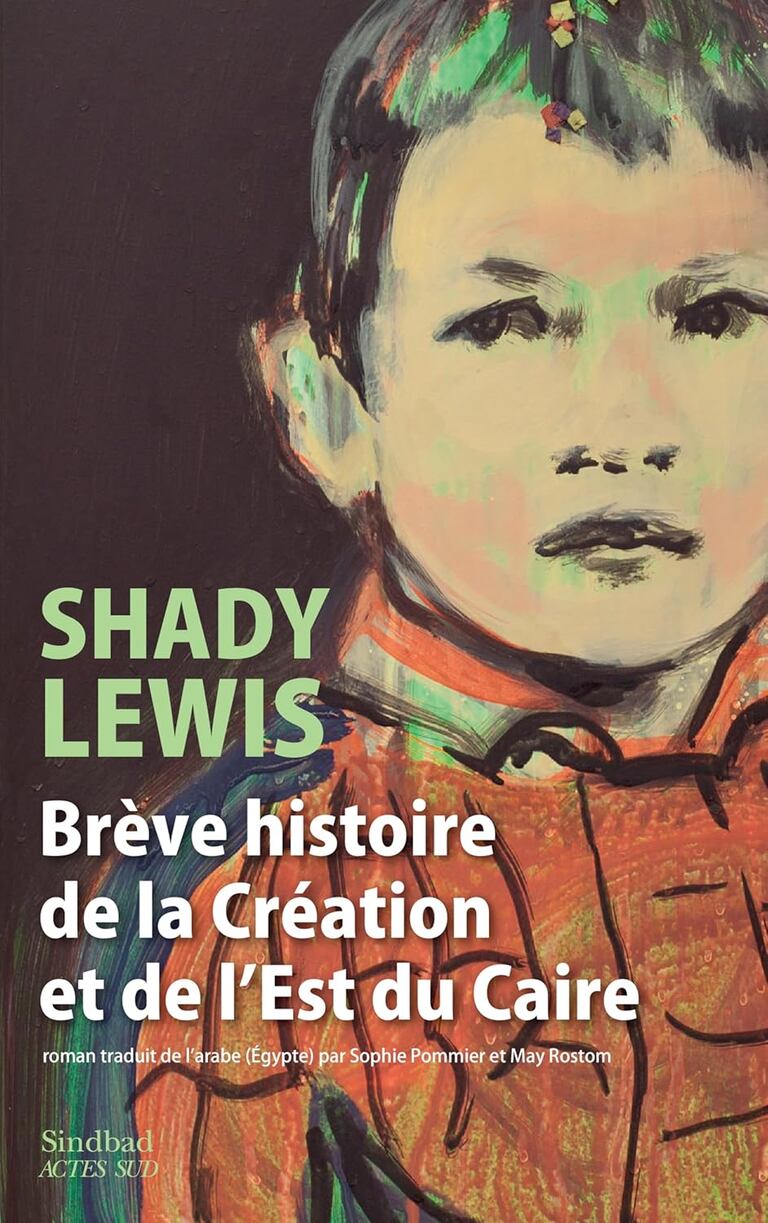

Le troisième roman de Shady Lewis Botros, traduit de l’arabe par Sophie Pommier et May Rostom, et publié en mai 2025 (Actes Sud/Sindbad), entrelace subtilement le récit intime d’une enfance cairote et une fable sociale et politique. L’auteur, né au Caire et issu de la minorité copte, nous entraine dans une nuit d’errance à la fin des années 1980, dans l’est de la ville, à la fois fresque urbaine et parabole philosophique.

Battue une fois de trop par son mari, une jeune mère copte s’enfuit de la maison avec son petit garçon dans les bras. Dehors, le quartier populaire d’Aïn Chams (Masaken al-Helmeyah) est secoué par une émeute et bouclé par un couvre-feu militaire – écho des émeutes de 1986 où l’armée intervint pour mater la mutinerie des conscrits de la Sécurité centrale. C’est dans un huis clos à ciel ouvert, limité à quelques rues, que se déroule l’essentiel du roman, condensé sur quelques heures intenses. En accompagnant la dérive nocturne de la mère et l’enfant à travers des ruelles tour à tour familières et menaçantes, le lecteur découvre un monde hostile qui les entoure, vu à hauteur du jeune garçon, prénommé Sharif. Cette unité de temps et de lieu confère au récit une grande tension: l’espace du quartier devient un microcosme suffocant, «une frontière mouvante entre paradis et enfer», symbole d’une Égypte fracturée par l’autoritarisme et les conflits identitaires.

La violence en héritage

Pour le petit Sharif, devenu des décennies plus tard le narrateur, le monde est «infesté par la violence». Il se souvient qu’il aimait tourmenter les insectes, les chatons, alors que de son côté son père tyrannique à la maison faisait de même avec sa mère. Le garçon avait l’habitude de compter «les coups portés à sa mère, les minutes avant qu’elle ne reprenne connaissance, le nombre de pas menant à l’église la plus proche…». Cette violence domestique se répercute sur les êtres comme dans un jeu de dominos. La mère, aussi, laisse parfois éclater sa rage impuissante sur son fils. La cruauté devient un mode de relation ordinaire, intégré sans même de malveillance consciente – ainsi ces enfants qui incendient des fourmilières «sans aucun mal inné», se souvient le narrateur, simplement parce qu’ils ont appris que la vie fonctionne ainsi. Du foyer jusqu’à la rue, de la rue jusqu’à l’Histoire nationale, de l’État contre la société, de celle-ci contre l’individu, un cycle de la violence s’installe.

Dans les années 80 égyptiennes que décrit Lewis Botros, le vernis d’ordre et de stabilité recouvre en réalité un bouillonnement de tensions: l’illusion d’une société apaisée – notamment sous Sadate puis Moubarak – masque mal la paupérisation croissante et la montée des extrémismes religieux. Mais tôt ou tard, la rage couve sous la cendre et finit par se révolter. C’est ce qui arrive simultanément sur les deux plans du récit: «l’explosion» intime de la mère qui, un soir, s’enfuit avec son enfant, coïncide avec l’explosion sociale de l’émeute et les soulèvements dans les rues de l’Est cairote. Les violences «privée» et «collective» s’interpénètrent, et le jeune garçon comprendra des décennies plus tard qu’elles ne sont pas le fruit de «mauvaises personnes», mais le produit d’un contexte social et politique.

Une fine analyse des Coptes et de la condition des femmes

Être copte, dans un quartier populaire musulman, c’est vivre avec la «conscience diffuse d’une fragilité». La mère observe pieusement les jeûnes du mercredi et du vendredi, elle prépare les plats traditionnels du carême, et surtout elle trouve refuge, après chaque crise, dans l’église orthodoxe du quartier où elle entraine son fils au cœur de la nuit. Dans une scène marquante, le conseil qu’elle reçoit du prêtre est formulé en versets et lieux communs spirituels: celui-ci «n’écoute pas d’un cœur sincère ce qu’elle lui dit» et préfère parler de croix à porter et de peuple élu à préserver depuis la nuit des temps: «L’un parlait des grandes épreuves d’autrefois et d’éternité, tandis qu’elle parlait de ses petites misères, de l’aujourd’hui et du maintenant…»

Le roman égrène des illustrations de cette Babel moderne. Il y a chez Shady Lewis Botros une véritable obsession de la langue: issu d’une communauté minoritaire qui a elle-même sa langue liturgique (le copte) et qui vit dans la langue de l’autre (l’arabe), il interroge le pouvoir des mots à dire ou à masquer la vérité. «Brève histoire de la Création et de l’Est du Caire» décrit le quotidien sans gloire de familles coptes de la classe moyenne dans les décennies post-Nasser. Cette résurrection du passé est à la fois un acte littéraire et politique. La mémoire familiale (les drames tus, les secrets, les ressentiments) rencontre la grande Histoire (les violences sectaires, les politiques d’État, l’évolution des Églises). Cette transversalité donne au roman une portée presque documentaire par moments, même si l’auteur brouille volontairement les pistes entre réalité et invention. Il qualifie lui-même, en ironisant, certains passages autobiographiques de «faux documents historiques». En cela, l’auteur interroge aussi le rapport à la mémoire: qui décide des récits officiels, et que reste-t-il dans les mémoires souterraines des peuples?

En une nuit, un monde: la réécriture de la Genèse

Le roman est traversé de digressions bibliques, de mythes anciens, de personnages coptes hauts en couleur, ajoutant une dimension de récit apocryphe à l’intrigue principale. De même, des «histoires dans l’histoire» surgissent sans prévenir: Adam et Ève, Caïn et Abel, telles des légendes ou anecdotes que le narrateur insère pour éclairer le présent. L’ensemble est orchestré de façon à créer une unité romanesque malgré la diversité des tons. Ce va-et-vient constant entre l’intime et l’universel, entre le réalisme social et la fable métaphysique, donne au roman sa texture narrative unique. Le temps resserré de la nuit cohabite avec le temps dilaté de la mémoire et du mythe, réalisant l’ambition – non sans clin d’œil – contenue dans le titre elliptique, quasi surréaliste, de l’ouvrage.

Ces résonances bibliques imprègnent subtilement le quotidien ordinaire des personnages, lui conférant une dimension presque sacrée: chaque événement intime semble ainsi réinscrit dans la grande histoire de l’humanité. Le jeune garçon et sa mère ne sont pas sans rappeler la fuite d’Hagar et Ismaël dans le désert, cherchant désespérément une source où se réfugier; l’errance nocturne dans le quartier d’Aïn Chams devient un exil symbolique hors du paradis perdu de l’enfance et de l’innocence. Lewis Botros use aussi de références bibliques pour interroger la culpabilité et l’innocence, comme dans ses évocations du récit de Caïn et Abel, où la violence originelle se répète sans cesse entre frères d’un même peuple. De cette façon, le roman suggère que l’histoire de l’Égypte contemporaine, marquée par les conflits et les violences, peut être vue comme une éternelle réitération du péché originel.

En filigrane de cette exploration du passé surgit une quête de salut et de bonheur. Les personnages, malgré la noirceur de leur destin, conservent au fond d’eux une aspiration à la délivrance, et cherchent au 20ème siècle «un petit paradis terrestre provisoire où goûter une paix furtive», l’éden des peuples bibliques. Lewis Botros ne cède ni au cynisme intégral ni au happy end factice: il laisse son lecteur face à une réalité dure, peut-être le seul arc lumineux dans la nuit copte.

Sur l’auteur

Né au Caire en 1979, Shady Lewis Botros appartient à la communauté copte d’Égypte, un héritage qui irrigue toute son œuvre romanesque. Il est aujourd’hui installé à Londres. Ses deux premiers romans traduits en français chez Actes Sud/Sindbad, «Les Passants d’El-Arbaïne» (2022) et «On ne réveille pas les chiens» (2023), sont marqués par un sens aigu du détail, une écriture où se mêlent réalisme social et subtilité psychologique, ainsi qu’un humour noir qui souligne l’absurdité et la cruauté du quotidien.

«Brève histoire de la Création et de l’Est du Caire», de Shady Lewis Botros, 224 pages. Actes Sud/Sindbad, 2025. Disponible en précommande au Maroc.