C’est un récit moderne, de 155 pages, qui se lit d’un trait avec entrain comme lorsqu’on cherche une fin et un apaisement à toute question morale qui nous taraude et ne nous lâche plus. Dans le Cameroun «décolonisé» de 1990, où commence cette histoire, subsistent les travers du capitalisme débridé et corybantique des grandes firmes internationales. Elles exploitent irrationnellement le cacao des forêts équatoriennes pour en faire des tablettes de chocolat. Abéna, le narrateur, devenu adulte, se souvient qu’à ses dix ans, il avait déjà «une grande expérience dans la culture du cacao» (p.15). Depuis le berceau, dit-il, «j’accompagnais mon grand-père à travers les forêts vierges et les savanes hostiles, à la conquête de nouvelles terres qui devait servir à étendre sa plantation qui avait déjà la taille de quatre terrains de foot» (p.15).

C’est l’histoire tragique de cette famille, et notamment du grand-père quasi-esclave volontaire de la fève miraculeuse des multinationales, dans la sphère obscure de l’or vert du cacao, dont l’Afrique fournit environ les deux tiers de la production mondiale. En particulier le désastre écologique, une catastrophe à laquelle la famille d’Abéna a pris part: des forêts défrichées, des montagnes d’herbes brûlées et des kilomètres de lianes détruites à chaque nouvelle saison agricole, dit-il. Abéna, lui, apprend le métier en luttant contre les «colonies d’insectes et autres chenilles dévoreuses qui attaquaient les jeunes feuilles et les pépins de notre plantation de cacao» (p.16), une mise en abyme des colonies des petits fermiers camerounais désargentés, saccageant les forêts pour vendre leurs récoltes aux multinationales qui les méprisent et les maintiennent dans une condition sociale insoutenable.

L’enfant et ses frères aînés font face aux grandes corvées comme «arroser deux fois par jour cette immense pépinière qui couvrait plus de la moitié du flanc de la rivière», ayant droit en cas de rébellion à la «sentence du long fouet en queue de cheval qui n’était jamais loin du patriarche» (p.16). Au village, la frayeur éprouvée devant le chef des lieux prend le pas sur la frousse paternelle, «l’honorable chef brillait par son silence, étrangement indifférent à toutes les plaintes qui remettaient en question le business de ses amis blancs, ceux qui approvisionnaient une trentaine de villages» (p.17), une société corrompue par les firmes où l’on peut assister au spectacle d’une «vieille femme édentée ou un vieil homme courbé par le poids des années mis à nu, frappés et torturés dans le but de leur soutirer des aveux, devant le chef, les notables et toute la communauté villageoise» (p.18).

Une violence (re)tenue dans le texte lissé, mais prête à exploser à chaque page, un abcès non percé de siècles de domination coloniale et fruit d’une époque de soumission civilisationnelle qui s’éternise, que rend avec maestria Samy Manga, ressuscitant sous sa plume les relents postcoloniaux d’un sujet classique en littérature africaine (conflit des générations et rapports avec le colonisateur), mais sous une forme écologique pionnière. On assiste à la vente frénétique du mois de juin, rendez-vous annuel du grand marché du cacao, au cours de laquelle «les planteurs de la fève attendaient les acheteurs exactement comme des mendiants maudits en quête d’aumône» (p.26), transformant les jours de négoce en beuverie, «allongeant les dettes d’alcool, de tabac» (p.26), et chacun se laissait guider «par les mêmes rêveries des années d’avant: une fois que Ondoua (cousin du narrateur) aurait vendu ses sacs de cacao, il construirait enfin une belle maison à étages» (p.26). Les acheteurs européens débarquaient dans les villages en 4x4, «hommes bien habillés envoyés par les patrons du ministère du Cacao (…) une meute de loups» (p.36) qui s’en foutait «royalement du prix officiel du kilogramme annoncé par le gouvernement camerounais (...) ils imposaient simplement leurs règles du jeu, dictant la loi d’un vaste trafic à la manière des cartels colombiens» (p.37).

Misère des villages exploités, travail forcé d’enfants qui ont oublié de rire, prisonniers des plantations dignes des grands négriers de jadis, intoxication aux pesticides, déforestation massive, contamination des eaux et des sols, «les mêmes gesticulations séculaires que celles de nos arrière-arrière-grands-parents» (p.35), écrit l’auteur. Parfois, le récit se tisse de souvenirs personnels d’Abéna qui entrainent dans un imaginaire inattendu, comme l’évocation nostalgique des belles femmes de la troupe de danse qui visitait son village, des «enchanteresses» qui n’étaient pas du tout «appréciées des femmes mariées» (p.45). Ces femmes artistes qui affolaient les hommes détiennent le «tobassi», un «puissant charme mystique (…) qui mangeait systématiquement le cerveau de chaque homme qui avait naïvement fait l’erreur de déguster une savoureuse tête de kanga (poisson), servie par une des femmes de la troupe» (p.46).

Abéna finalement s’en sortira grâce à son certificat d’études qui le sépare de sa famille et le projette dans une nouvelle vie à Yaoundé. Pour les siens, l’objectif est tout tracé: les sortir de la pauvreté et, plus encore, de la misère du cacao. Un jour, il s’en va «parmi la dizaine de jeunes qui devaient quitter le village cet après-midi-là pour aller chercher le bonheur ailleurs au-delà de nos terres» (p.63). Peu après son grand-père décédera, officiellement d’une crise cardiaque, bien que la famille considère plutôt qu’il «avait été emporté (…) par l’inhalation d’un nouveau produit chimique en cours d’étude que les Blancs de la ville lui avaient donné, comme à beaucoup d’autres planteurs, pour tester son efficacité sur les cultures» (p.86). «Choco trauma» dénonce le système pernicieux de la culture du cacao, un piège funeste pour les agriculteurs qui n’ont souvent, dit l’auteur, jamais connu le gout du chocolat de luxe. Une fève de la souffrance.

«Choco trauma» s’apprécie comme une œuvre de la mémoire ancestrale africaine, déclamée sous le grand manguier de la case d’Abéna. L’auteur, Samy Manga, né au Cameroun, a fini par s’exiler et il vit actuellement en Suisse. Né en 1980, il se déclare «écopoète», défenseur d’une écriture en faveur de l’écologie et de la biodiversité. Il a déjà publié notamment «Les a cappella du bois, sculpture sur poésie» (2012), «Cadavres de l’unité» (2020) et «Opinion poétique» (2020). Il a reçu le Prix poésie internationale CESE 47 (2018) et le Grand prix poésie africaine d’expression française (2021).

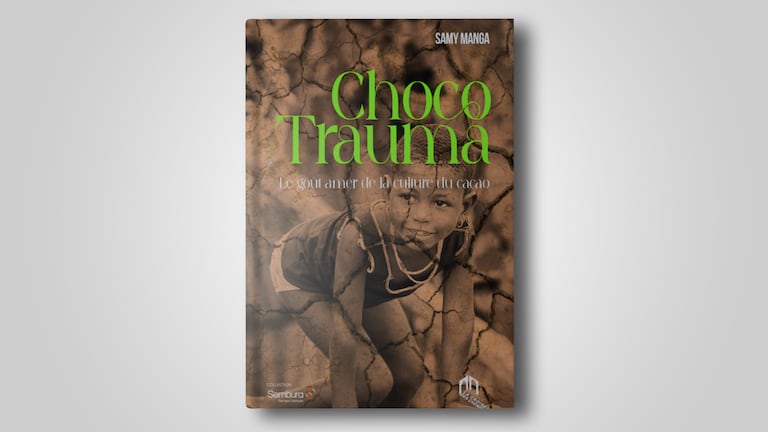

«Choco trauma», 155 pages. Éditions La Croisée des chemins, Collection «Sembura», 2024. Prix public: 85 DH.