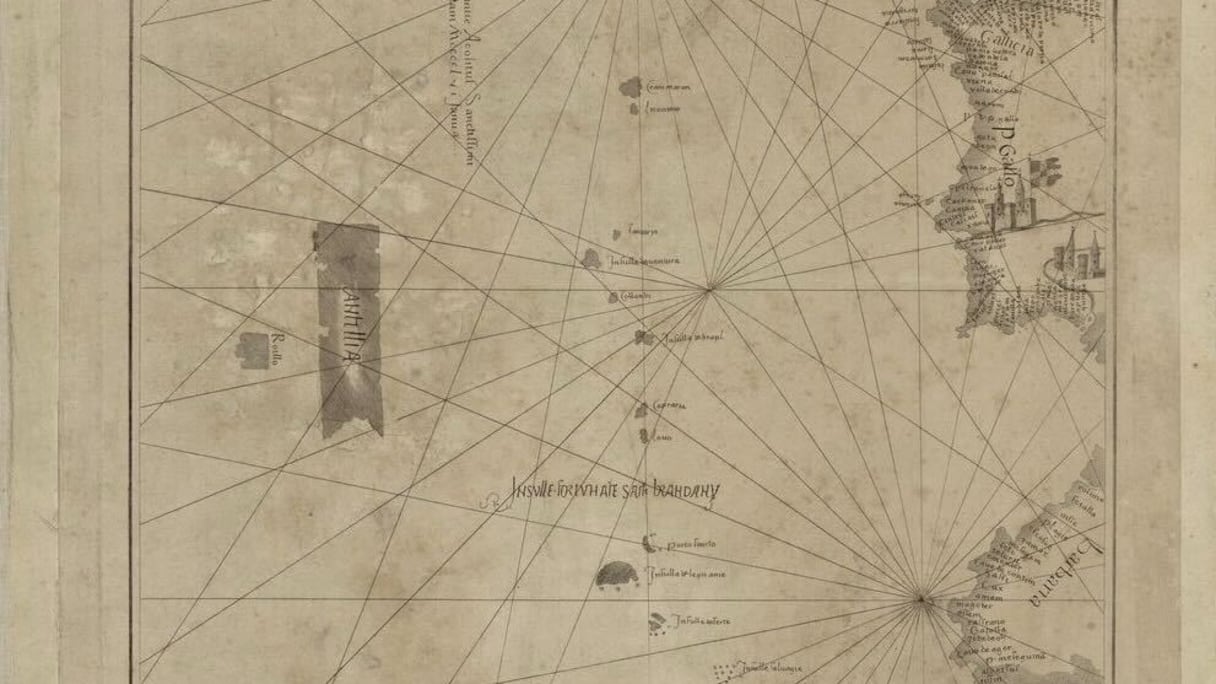

Commençons par présenter trois vieilles cartes du monde (Voir galerie photos). Dans les archives des pays européens, les frontières du Royaume du Maroc sont tracées depuis le 15ème siècle par les géographes successifs comme s’étendant jusqu’à la Mauritanie actuelle. Toute la partie territoriale au cœur aujourd’hui du conflit artificiel avec le voisin de l’Est, à savoir la région de Boujdour et de Laâyoune-Sakia El Hamra, et Es-Semara, apparaissent dans plusieurs planches comme relevant de tout temps du Royaume du Maroc. Ainsi le cartographe génois Bartolomeo Pareto a publié en 1455 en Italie une carte du monde («Carte portulan représentant la façade est de l’océan Atlantique nord, les Açores, les Canaries et les côtes de l’Irlande, du Portugal et du Maroc», Archives du Portugal, fac-similé à la BNF), où le Maroc est bien engoncé dans son territoire saharien et atlantique. Sur la carte, on retrouve la zone territoriale marocaine de Bugeder (Boujdour) s’étendant bien en bas des îles Canaries dans le Sahara occidental et faisant partie naturellement du Royaume.

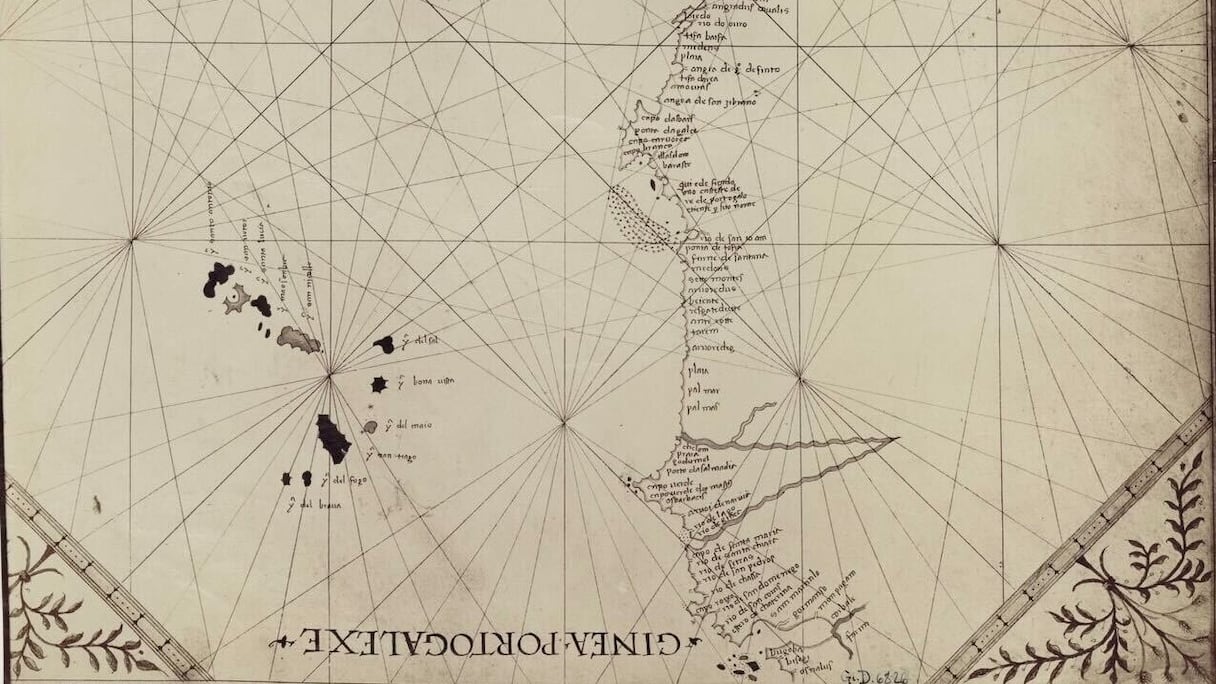

En 1489, un géographe anonyme va publier au Portugal des planches de navigation sur le Maroc, réunies plus tard par un collectionneur dans «L’atlas Cornaro» qui a refait surface en Europe en 2011 à la BNF. On y trouve, 35 ans après celle de Bartolomeo Pareto, la carte actualisée des premiers explorateurs européens qui abordent la côte atlantique marocaine. La carte montre à l’instar de la première que tout le territoire sur lequel lorgne l’Algérie n’a jamais été autre que marocain, et a toujours fait partie stratégiquement du Royaume. On remarque que la ligne de connaissance des géographes tombe plus bas désormais à l’intérieur de la Mauritanie, le pouvoir du Sultan s’étendant de plus en plus.

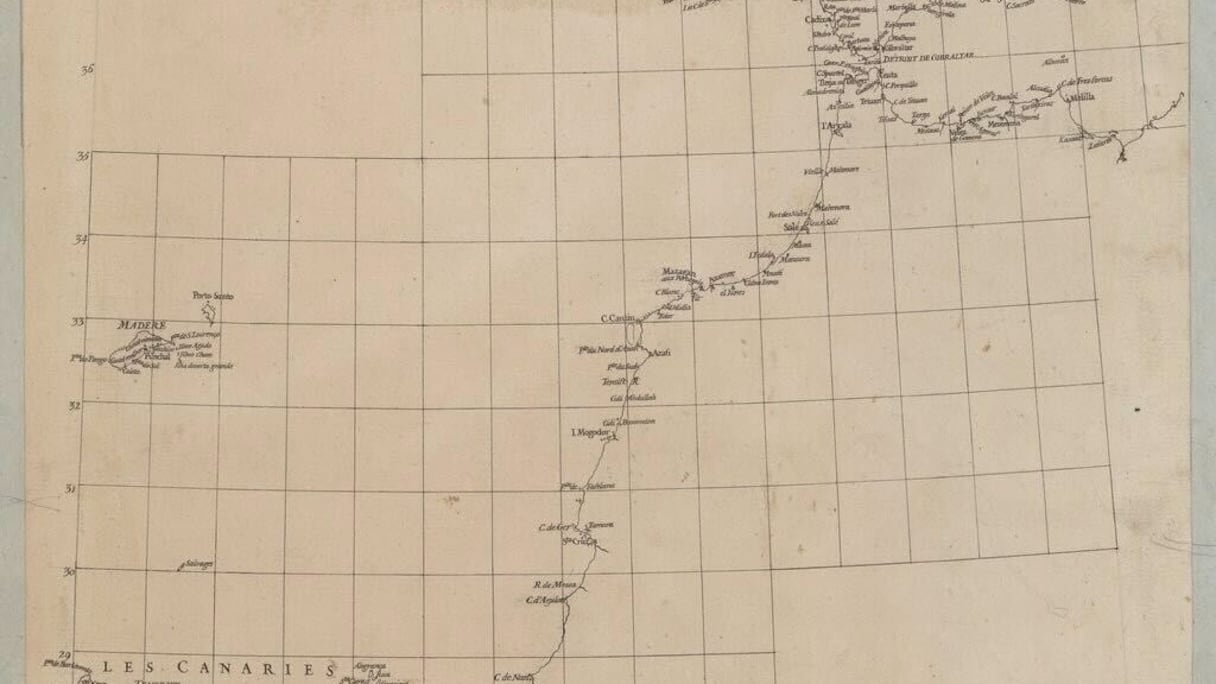

Le Cap Blanc, qui deviendra la ville prospère de Nouadhibou en Mauritanie, dans le territoire marocain, «Collection d’Anville», début des années 1700, Jean-Baptiste d’Anville, Archives de France.

Une troisième carte, la plus importante sans doute, sur la frontière Sud montre que vers le 17ème siècle, la Mauritanie a fait définitivement partie du Royaume du Maroc (Collection d’Anville, Archives de France, début des années 1700). Son auteur Jean-Baptiste d’Anville dresse les frontières du Royaume du Maroc au-delà du Cap Blanc en Mauritanie, région qui donnera naissance à la ville de Nouadhibou et deviendra la capitale économique du voisin méridional. La continuité territoriale va à ce moment-là, selon cette carte, de Tanger aux terres africaines sous la tutelle d’une autorité royale marocaine ininterrompue jusqu’au 19ème siècle. Cette autorité du Maroc sur l’Afrique de l’Ouest est mal documentée. Mais, on trouvera quand même une relation de voyage germanique en 12 volumes, traduite en français par Berenger, qui décrit longuement cette épopée. Il s’agit de «Géographie de Büsching. Afrique et isles qui en dépendent (…) ornée d’un précis de l’histoire de chaque État», Fonds régional de Bourgogne. Publié en langue allemande à Lausanne entre 1776 et 1782 par un certain Anton Friedrich Büsching, géographe et philosophe luthérien, c’est le premier témoignage écrit, laissé à la postérité, et de grande qualité d’analyse sur l’expansion de «l’Empire de Maroc» (ainsi est-il désigné par l’auteur) en Afrique, plongeant ses racines jusqu’à la Guinée, englobant le Sénégal, le Mali et dont l’influence allait jusqu’à la Côte d’Ivoire. Le Sultan du Maroc est appelé en Afrique selon cette source: «Empereur d’Afrique et Roi des quatre royaumes». Le mode d’administration de l’Afrique de l’Ouest par les sultans marocains est décrit dans un chapitre dédié intitulé «Empire de Maroc»: «Le chef du Royaume du Maroc prend le titre d’empereur d’Afrique, roi des quatre royaumes, seigneur de Gago et de Dahra (ces deux anciens territoires forment l’actuel Burkina Faso), et de Guinée, grand shérif du prophète. Sa volonté fait une loi sacrée (…) Ses revenus sont grands: il n’a pas de domaines particuliers, tout l’empire est son domaine. Les États sont gouvernés par des Kaïdes (caïds) ou Al Faquis (fqihs) à qui il abandonne les revenus de leurs gouvernements, et en reçoit annuellement des sommes considérables; lorsque les gouvernants meurent, il s’empare de leurs biens et les donne avec des charges civiles ou militaires aux fils en état de les exercer, fait élever ceux qui sont encore dans l’enfance, marie leurs filles.» (p.323-324)

Ce récit présente déjà le Maroc comme un hub international pour le commerce des Européens dans cette partie du monde. Les Hollandais, Anglais et Français paient un droit de commerce aux sultans et utilisent les circuits financiers et de transport de l’Empire chérifien: «Les marchands achètent aussi chèrement le droit de commerce, et celui de faire entrer des marchandises étrangères: les Français, les Anglais, les Hollandais trafiquent (dans le sens de faire des affaires) beaucoup dans cet État; ils y apportent des draps et autres marchandises de leurs fabriques; ils les échangent contre des cuirs, du pastel, du sucre, de l’huile, de l’or et de la cire: ils ont des consuls dans quelques-unes de ces villes.» (pp.324-325)

Sur la tolérance religieuse dans l’Empire du Maroc: «Le Mahométisme (l’islam) est la religion des habitants, mais elle diffère en quelques points de la doctrine des Turcs: ils soutiennent que les décisions des premiers califes, des interprètes de la loi ne sont que des traditions, qui n’ont ni force, ni autorité (…) Ils ont aussi quelques usages différents des Turcs: les Turcs par exemple interdisent l’entrée de leurs mosquées à ceux qui ne sont pas musulmans, et eux dans l’empire de Maroc permettent aux juifs, aux chrétiens, d’assister à leurs cérémonies, leurs assemblées, leurs solennités; ces petites différences font qu’ils traitent les Turcs comme ceux qui ne sont pas de leur religion.» (325-326)

Les liens entre le Maroc et l’Afrique se targuent d’une belle croissance régionale économique que loue l’auteur allemand, l’«empire qui produit cent fois plus que les habitants ne peuvent consommer» (p.326) écrit-il, et une gestion généreuse et moderne qu’il donne en exemple pour les nations citant les réserves de blé pour cinq ans qu’emmagasinent les sultans du Maroc pour l’Afrique, ou la fertilité et la diversité des terres agricoles qui fournissent plusieurs récoltes par an: «Les mœurs, les coutumes diffèrent dans les divers royaumes qui composent cet empire de Maroc; le sol y est presque partout entrecoupé de plaines et de montagnes, que la fertilité est très grande, puisqu’il fournit trois récoltes de productions différentes chaque année, et peut produire disent les exagérateurs, cent fois plus que les habitants ne peuvent consommer: il est vrai que la plupart des terres y demeurent incultes (en friche). On ne permet pas l’exportation du blé et l’on en conserve dans les souterrains assez pour nourrir le peuple pendant cinq ans. L’empire est riche en miel, en cire, en laine, en coton, en gingembre, en sucre, en indigo, etc.» (p.326) Un éden africain: «Les vallées et les pentes des montagnes sont abondantes en fruits, les montagnes sont la plupart couvertes d’arbres, de pâturages.» (p.327)

On le voit, depuis 569 ans au moins, le Sahara est une région dépendante entièrement du Royaume. La logique même de l’expansion économique et politique du Maroc en Afrique requiert des voies de passage entre le Nord et le Sud, passage qui fut assuré à partir de la côte atlantique marocaine pour les vaisseaux de marchandises, et depuis les routes de Tafilalet pour les caravanes intérieures et de l’Orient, jusqu’en Guinée. Un bel empire magnanime et juste avec ses populations, dont on peut être fiers.