«Everybody loves Touda», le dernier film commis par Nabil Ayouch, sort en salles au Maroc en décembre 2024. En attendant, la tournée de promotion a démarré avec sa projection en avant-première mondiale à Cannes Première, au dernier Festival de Cannes. Fidèle à sa marque de fabrique, avec les mêmes thématiques qui reviennent, Nabil Ayouch tient à prouver tout de même que son cinéma a évolué.

Le360: Votre dernier film, «Everybody loves Touda», a été projeté à Cannes Première. Comment avez-vous reçu l’accueil du public par rapport à vos autres passages sur la Croisette?

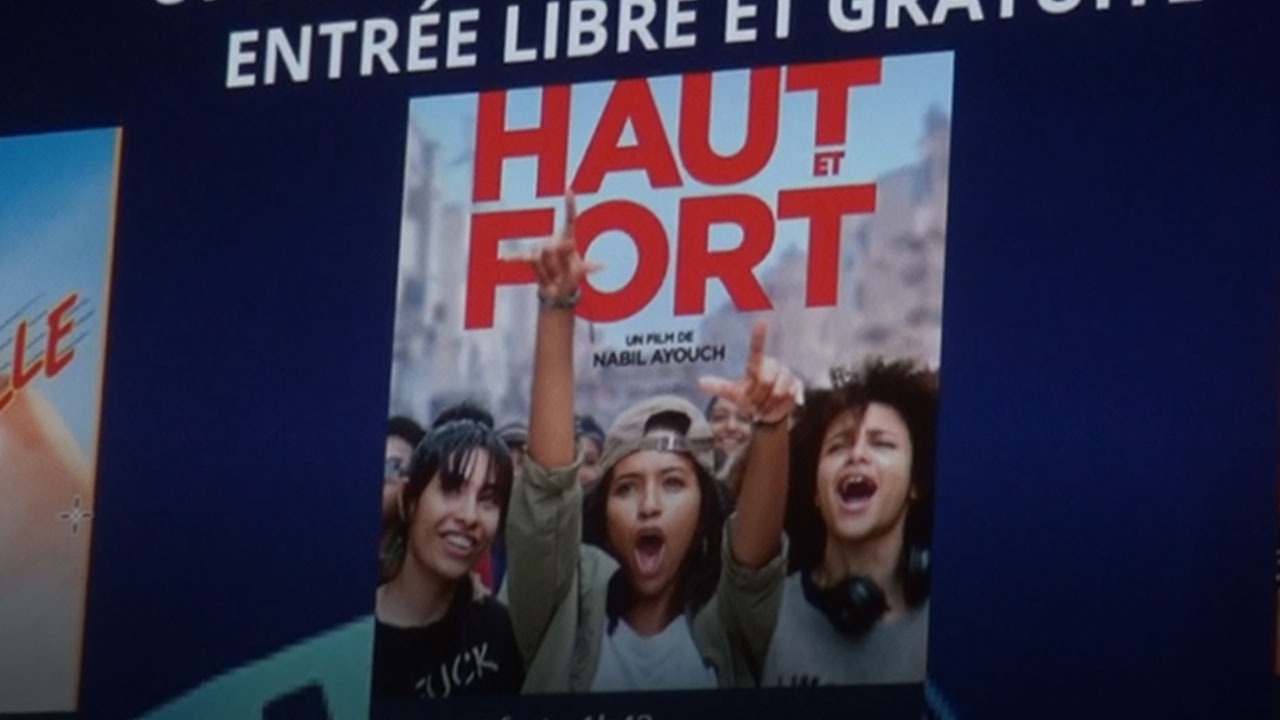

Nabil Ayouch: C’était notre quatrième fois à Cannes. Mais on ne s’en lasse pas et à chaque fois c’est différent. La première fois c’était avec «Les Chevaux de Dieu», dans la section Un certain regard, la seconde fois c’était avec «Much Loved», en section parallèle de la Quinzaine des réalisateurs, et la fois dernière c’était avec «Haut et fort», en sélection officielle.

C’est à chaque fois une expérience renouvelée, forte, puissante, parce que présenter son film en avant-première mondiale devant le public cannois, dans la plus grande salle du Palais des Congrès, c’est toujours un moment unique pour un cinéaste.

Aussi, la présentation qu’a faite Thierry Frémaux, délégué général du Festival de Cannes, m’a beaucoup touchée, la manière dont il a parlé de moi, du film, du cinéma marocain‚ novateur, frondeur et talentueux, m’a mis du baume au coeur.

Mettre à l’honneur les chikhates, mettre à l’honneur la aïta, c’est mettre à l’honneur le Maroc. C’était un beau moment, avec une standing ovation qui a duré une quinzaine de minutes, Nisrin Erradi a chanté un extrait d’une chanson tirée du patrimoine de la aïta. C’était un moment unique.

«Everybody loves Touda» est un film sur les chikhates, qui sont à la fois adulées et stigmatisées. Ce n’est pas la première fois que vous vous intéressez aux paradoxes de la société dans vos films...

«Everybody loves Touda» raconte le parcours d’une femme qui a des rêves, qui a une ambition et qui cherche à s’élever grâce à son art, la aïta. Elle y croit, elle a envie d’avancer dans la vie et se donner une chance à elle et à son fils sourd-muet en étant appréciée en tant qu’artiste.

Elle démarre dans son petit village, elle chante dans un cabaret où elle n’est pas forcément heureuse. Elle est en effet stigmatisée et, surtout, on attend d’elle autre chose que ce qu’elle voudrait être. Un jour, elle décide de tout abandonner et de partir pour Casablanca, la ville des lumières, avec le rêve de réussir. Mais les choses ne sont pas simples.

Il est vrai que les personnages de femme forte hantent mes films depuis longtemps. De même, les personnages de chikhates, on en avait dans des rôles secondaires dans «Razzia» et «Les Chevaux de Dieu». Je m’étais toujours dit qu’un jour, j’allais leur consacrer un film, parce que je trouve qu’il y a une injustice entre le rôle qu’elles ont joué dans l’histoire du pays, ce qu’elles incarnent, l’art qu’elles portent et l’image que le public a commencé à se faire d’elles depuis quelques années.

Vous avez votre marque de fabrique depuis votre premier long-métrage «Mektoub». Pensez-vous que votre manière de faire votre cinéma a évolué?

Vous savez, mon cinéma n’est que le reflet de mes blessures, de ce qui me hante, de ce qui m’a construit à travers le temps. Il est né de mon histoire personnelle qui est particulière, qui ne ressemble à aucune autre: celle de ma double culture, ma double appartenance.

Lorsque je n’étais qu’un enfant et que je vivais en France, je n’avais jamais appris cette identité marocaine qui était dans mon ADN. Et c’est grâce au cinéma, à mes premiers films, que j’ai pu connaître le Maroc de l’intérieur, et que j’ai pu déceler l’âme marocaine dans toute sa diversité.

«Avec «Everybody loves Touda», je suis les pas d’un seul personnage, alors que j’avais davantage l’habitude de faire un cinéma choral, avec plusieurs personnages.»

— Nabil Ayouch, réalisateur.

Mes premiers films étaient liés à la quête identitaire à travers des personnages qui étaient à la recherche d’une identité, qui voulaient être compris, acceptés. Et petit à petit, mon cinéma a évolué vers un cinéma autour des personnages. C’est cela qui me donne envie d’écrire à travers eux.

Et avec «Everybody loves Touda», il y a une réelle évolution, car je suis les pas d’un seul personnage: «Touda», interprétée par Nisrin Erradi, alors que j’avais l’habitude de faire un cinéma choral avec plusieurs personnages qui sont au centre de l’histoire et du récit.

Vous avez arboré un nouveau look lors du Festival de Cannes. Qu’est-ce qui explique ce changement subit dans votre aspect physique et vestimentaire?

Le changement de coupe de cheveux est né d’un pari avec mon fils. Je voulais que mes cheveux poussent et je lui ai dis on verra qui les aura plus longs jusqu’au jour où je suis allé chez un ami coiffeur qui m’a proposé cette coupe, et ça m’a plu.

Pour les habits, c’est pareil. J’ai voulu rendre hommage à un styliste marocain, Ali Drissi, un homme très talentueux qui m’accompagne depuis des années. Il m’a proposé des tenues très contemporaines pour toute l’équipe. Pour la montée des marches, Nisrin Erradi avait un très beau caftan en cuir, Mariam, de très belles broderies, et il m’a fait une cravate brodée et un selham, que j’ai porté pour la projection de «Everybody loves Touda».