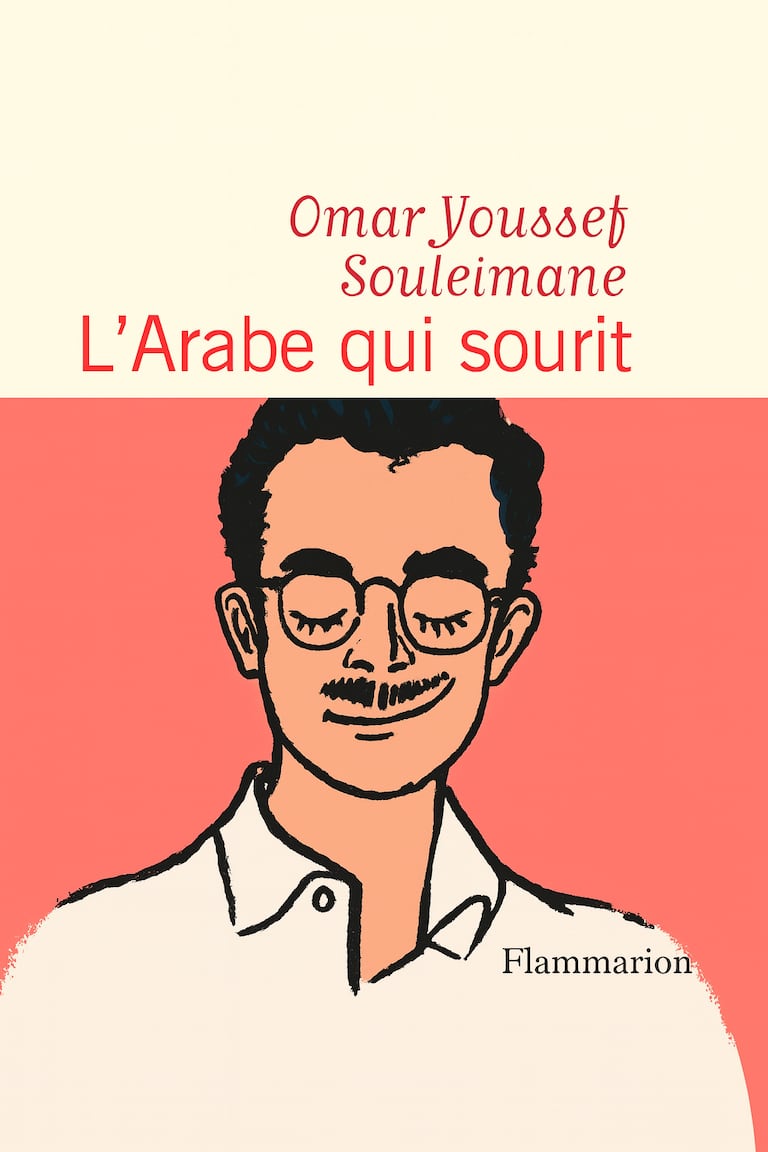

«L’Arabe qui sourit», paru en mars 2025 chez Flammarion, commence à La Rochelle. Là, dans une France grise et portuaire, le héros du roman, Salim, connait un exil discret après avoir longtemps vécu sous le joug du régime des Assad, en Syrie. Mais la mémoire ne s’enterre pas aussi facilement qu’un cadavre. Porté par le souvenir de son ami Naji, son frère d’armes dans la résistance, et par une dette de fidélité presque sacrée, il se lance dans un périple clandestin: faire reposer la dépouille de ce dernier dans sa terre natale, de la ramener jusqu’à un cimetière à Damas, de franchir les checkpoints, de tromper la mort une dernière fois pour l’honorer. Nous sommes juste après la chute de Bachar al-Assad.

Salim prend la mer intérieure de son passé. Il s’engage sur un trajet de la côte atlantique française à Beyrouth, de Beyrouth à Damas, en passant par les no man’s land du Levant. Le corps de Naji devient le prétexte à un retour impossible, à une traversée mentale du chaos syrien, et à une réouverture des plaies de l’Histoire. C’est une aventure qui le marque à jamais: «Rappelle-toi que ton esprit ne changera jamais. Il gardera, pour toujours, les catastrophes, les paradoxes et la magie du Proche-Orient.». Pour accomplir sa mission, il affronte la peur des contrôles, les patrouilles syriennes, et les nouveaux locataires du pouvoir, des barbus sibyllins. Le tragique Proche-Orient est devenu un «cimetière de rêves», dit le narrateur.

L’intrigue du retour évolue au fil d’indices étonnants: un livre d’Ibn Khaldoun annoté, une suite de chiffres mystérieuse, un post sur Facebook, le personnage de Délia qui embrouillent le lecteur dans un récit haletant. Le contexte syrien est contemporain: dictature, guerre civile, émigration en masse. Souleimane excelle à transformer ce périple physique en une plongée dans les abysses de l’âme. Salim n’est pas seulement un voyageur; il est un pèlerin funèbre, confronté aux spectres de son passé. Les descriptions des frontières impitoyables, des ruelles tortueuses de Damas et des ombres du trafic de drogue – ce captagon qui symbolise la déliquescence d’un pays – créent une tension palpable. Ce mélange de genres, thriller et poésie, fait écho à la réalité syrienne post-révolution, où l’espoir se fossilise sous les décombres. Ce retour lui permet d’exorciser les fantômes d’une patrie irrécupérable, tout en interrogeant l’identité hybride des exilés.

Mais l’enjeu devient bientôt une quête de l’exil, et les vraies questions qui surgissent rapidement dans le roman sont liées à l’après-Syrie. Que faire de l’héritage du chaos? Comment être désormais encore un homme et se trouver une place dans la société humaine?

Miroirs fracturés

Salim, comme beaucoup de Syriens aujourd’hui, fantasme sur un retour après la chute du régime. La difficulté de reconquête de la patrie est explicite: le roman montre une Syrie transformée par la violence, un pays où la dictature a laissé place à la «violence islamiste» et la perte des «libertés individuelles». Il est devenu terrain vague du fondamentalisme, fragmenté en zones de peur. La liberté a été remplacée par la loi des milices, des parrains religieux, des deals de tous genres. Les pages où il décrit ses rencontres avec les djihadistes et ses peurs de la nouvelle police en place reflètent les convulsions de la région. Avant les barbus, il y avait les milices de Bachar: «On s’était divisés en petits groupes, afin de ne pas être remarqués par les services de renseignement. Dès que Naji a crié “Liberté”, on s’est rassemblés. En sortant d’une ruelle, un manifestant a scandé “Le peuple veut renverser le régime”, c’était une mauvaise idée. Rien n’horripilait plus la police de cette dictature que ce slogan.»

Le récit se teinte alors de gris, de gravats, de murs lépreux. Salim, en quête d’une mémoire, découvre une patrie méconnaissable. Tout a changé. Jusqu’à la langue. Jusqu’aux regards. Les mots sont piégés, les gens abîmés, les repères abolis. La Syrie, dans ce roman, est une contrée de deuil. Et ce deuil est autant collectif qu’individuel. Car au fond, Salim comprend que le pays qu’il recherche est mort deux fois: sous les bombes, et dans sa propre mémoire. Il ne lui reste plus qu’à accepter de ne jamais revenir — ni géographiquement ni intérieurement.

Le pays est perdu. Le narrateur vit littéralement le deuil d’une terre à laquelle il ne se reconnaît plus. La réalité, ravagée, qu’il découvre, exprime l’impossible réconciliation. Aussi la nécessité pour l’exilé de «mourir» à une part de soi pour continuer à vivre.

Le sourire comme talisman

Et pourtant, Salim sourit. Depuis l’enfance. Depuis l’exil. Depuis le jour où, à trois ans, il a perdu un œil. Le roman en fait un motif obsédant: Salim ne veut pas qu’on regarde ses yeux. Il fuit les miroirs. Il esquive les face-à-face. Ce qui reste, c’est ce sourire, doux, silencieux, presque inapproprié: «Je n’ai jamais réussi à me débarrasser de ce sourire. Malgré les problèmes, les malentendus, je voulais juste que les gens ne regardent pas mes yeux.»

Ce sourire, c’est plus qu’un réflexe. C’est une armure. Une langue. Un camouflage. Devenir quoiqu’il en coûte un «Arabe qui sourit», être un «résistant» via ce rictus débonnaire qui reste, avec ironie, le dernier indice spirituel de l’humanité. Le sourire est un mode d’emploi de la survivance des réfugiés politiques et de guerre syriens. Tel un Œdipe en devenir, le regarder dans les yeux, c’est se rendre compte de l’obscurité ambiante, c’est-à-dire intérieure. D’où la force symbolique du sourire comme rébellion.

Le titre du roman — L’Arabe qui sourit — contient en lui cette contradiction sublime. Il dit la douleur. Mais il dit aussi la beauté. Il désarme les stéréotypes. Il réaffirme l’humain, même dans la tragédie. Et cette posture devient manifeste politique. Être un Arabe qui sourit, dans un monde qui vous a condamné à fuir, c’est une manière d’exister encore. D’être, malgré tout, un homme.

Une France en creux

Au fil du récit, la France s’impose comme un arrière-plan discret, mais essentiel. La Rochelle n’est pas simplement un décor: c’est un port-refuge, une langue d’accueil, un horizon de normalité que Salim chérit autant qu’il redoute. Il ne cesse de vouloir y revenir. Mais revenir, ce serait refermer la parenthèse syrienne. Ce serait trahir, peut-être: «Je veux que cette histoire soit terminée pour rentrer en France.» Salim porte le poids de son héritage arabe et de sa nouvelle nationalité française. Il chérit ce lien fragile entre la France et le Proche-Orient blessé. Le roman est un dialogue sur l’altérité, où l’on croise des personnages attachants, et souvent profondément meurtris, syriens, libanais, étrangers en Orient qui incarnent l’hétérogénéité du monde arabe contemporain.

C’est aussi la France, pays de la littérature, où s’enracine désormais la vie du narrateur après L’impossible retour en Syrie et l’insurrection islamiste. Loin du mythe de l’assimilation, Souleimane esquisse une cohabitation fragile de la réinvention de soi: Salim écrit en français, rêve en arabe, et vice-versa, il pense dans un entre-deux. Il ne sait plus très bien où commence son appartenance, et où elle s’achève. Dans les rues chaotiques de Beyrouth et les dédales de Damas, des rencontres soulignent l’infini de l’exil: un limbo perpétuel où l’appartenance se dissout en hybridité. Délia, sauveuse et énigme, symbolise les connexions fugaces dans le vide du déplacement, amplifiant le thème de l’exil éternel.

Le lyrisme dans les ruines

Le style est à la fois éloquent et tendu, ce qui rend l’écriture intimiste. Le Proche-Orient y apparaît à la fois familier et lointain. Un récit sensible et poignant où la nostalgie se mêle à la lucidité, conjuguant ainsi gravité et légèreté dans l’écriture. Le récit est porté par la voix à la première personne de Salim, la prose laisse souvent transparaître un je introspectif, mélancolique. Le langage, bien que grave (il évoque la mort, l’exil, la guerre), n’est jamais dénué d’humour noir lorsqu’il décrit les situations absurdes (contrôle militaire, rencontres risquées, préparation d’un cercueil). L’autodérision et l’observation malicieuse équilibrent la pesanteur du sujet.

Cet équilibre élève «L’Arabe qui sourit» en une alchimie littéraire. Le mot – persistant et inflexible – nourrit l’art tel un phare dans les décombres de la guerre civile. Reste la France ce pays d’accueil comme une ultime défiance: une insurrection discrète contre l’oubli, murmurant que des cendres du chaos, la poésie – et l’humanité – renaissent, éternelles et invaincues: «Le jour où je suis revenu en France, un enfant m’a demandé pourquoi je riais tout seul. J’ai dit: parce que je suis rentré vivant, et que c’est déjà trop». C’est tout le sel du livre: rire sans joie. Continuer à avancer, même avec un cadavre sur le dos et un pays en ruines dans la tête.

Sur l’auteur

Omar Youssef Souleimane est né en 1987 en Syrie. Il fréquente les cercles dissidents underground. En 2011, lorsque le Printemps arabe embrase la Syrie, l’auteur en herbe compose des vers incisifs en arabe contre le régime de Bachar al-Assad, publiés dans des journaux comme Al-Ayyam et Al-Thawra. Qualifié de «petit terroriste» par les autorités et risquant sa vie, il fuit en 2012 via la Jordanie et l’Égypte, obtenant l’asile en France, et la nationalité en 2018. Son œuvre, souvent semi-autobiographique, explore les cicatrices de l’exil et les tourments de la révolution syrienne. Parmi ses publications, on compte chez Flammarion des recueils de poésie comme «La mort ne séduit pas les ivrognes» (2014) et «Je ne désire plus être inutile» (2016), ainsi que des romans tels que «Le petit terroriste» (2018), qui relate son enfance sous la dictature, «Le dernier Syrien» (2020), qui entrelace sexualité et politique durant les manifestations de 2011 et enfin «Une Chambre en exil» (2021). Ces ouvrages forment un pont entre sa patrie perdue et sa terre d’accueil, la France, qu’il célèbre désormais comme un havre littéraire.

«L’Arabe qui sourit», Omar Youssef Souleimane, 240 pages. Éditions Flammarion, 2025. Disponible en précommande dans les librairies.