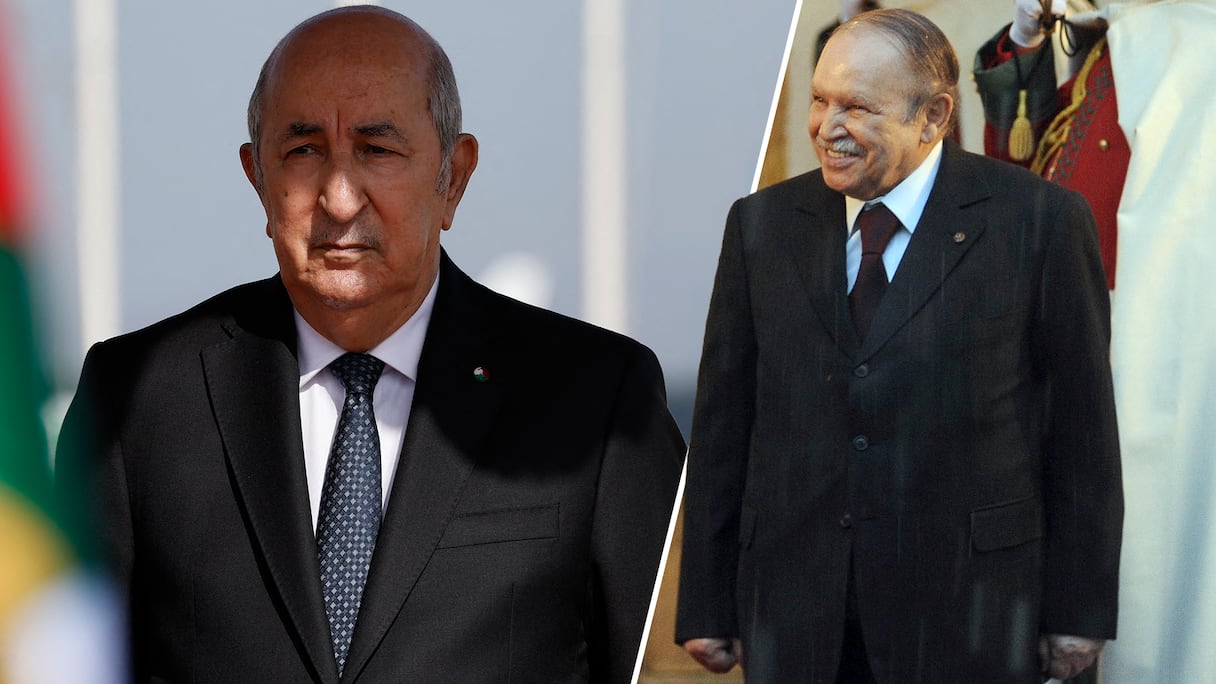

Il y a encore quelques années, comparer Abdelaziz Bouteflika favorablement à un autre président algérien relevait presque du sacrilège. Son nom était devenu synonyme de corruption systémique, de paralysie institutionnelle, de prédation oligarchique et d’humiliation nationale. Le Hirak de 2019 s’est construit contre cette figure devenue spectrale, maintenue artificiellement au pouvoir alors que l’État se vidait de toute crédibilité. Pourtant, six ans après sa chute, un phénomène politique dérangeant s’impose dans le débat public algérien. L’ère Bouteflika est de plus en plus souvent évoquée comme «le bon vieux temps», un point de comparaison favorable face au régime issu de la prétendue «Nouvelle Algérie» et qu’incarne le président actuel Abdelmadjid Tebboune. Cette relecture n’est ni sentimentale ni nostalgique au sens affectif. Elle est froide, factuelle, chiffrée. Elle naît d’un décalage criant entre les mensonges fondateurs de Tebboune et les résultats concrets de son exercice du pouvoir.

Lorsque Tebboune arrive à la tête de l’État fin 2019, il bénéficie d’un contexte politique exceptionnel. Le système Bouteflika a été rejeté massivement, la rue exige une rupture totale, la population est prête à accepter des sacrifices et avaler bien des couleuvres au nom d’un renouveau un tant soit peu crédible. Le nouveau président se présente comme l’antithèse absolue de son prédécesseur. Il promet une Algérie nouvelle, débarrassée de la corruption, la fameuse «Issaba», fondée sur la justice sociale, la diversification économique, la souveraineté réelle et la restauration de la dignité nationale. Les discours officiels sont saturés de mots comme transparence, rupture, réforme, moralisation et puissance retrouvée. La responsabilité de tous les maux est rejetée sur le régime précédent, présenté comme une parenthèse noire désormais close.

Or, très rapidement, le récit se heurte à la réalité. Les années Tebboune ne montrent aucune réforme structurelle profonde. L’économie reste presque exclusivement dépendante des hydrocarbures. Le climat d’investissement demeure hostile, opaque, instable. Les institutions ne sont pas refondées mais verrouillées davantage. Le dinar algérien continue une chute vertigineuse face à l’euro et au dollar, au point que l’Algérie a rejoint le club des pays faillis où le taux de change dans le marché parallèle frôle ou dépasse le double du taux officiel. Le débat public est étouffé, le Hirak réprimé, la presse indépendante asphyxiée. La «Nouvelle Algérie» cesse d’être un projet et devient un slogan incantatoire, destiné à masquer la continuité autoritaire et l’absence de vision stratégique.

Lire aussi : Algérie: du Sahara à la CAN, chronique d’un pays qui ne perd jamais… sauf face au réel

La comparaison économique avec l’ère Bouteflika est, à cet égard, particulièrement accablante pour le régime actuel. Sous Bouteflika, malgré une corruption massive et incontestable, les indicateurs macroéconomiques racontent une histoire de richesse réelle accumulée. Entre 2012 et 2013, les réserves de change algériennes atteignent un pic historique compris entre 205 et 217 milliards de dollars. À ce moment-là, l’Algérie figure parmi les vingt pays disposant des plus importantes réserves de devises au monde. Ces réserves dépassent le produit intérieur brut national. Même après le choc pétrolier de 2014, et malgré une gestion discutable, le pays conserve en 2019 environ 63 milliards de dollars de réserves, après avoir encaissé cinq années consécutives de baisse des prix du pétrole.

Le PIB algérien sous Bouteflika, notamment entre 2012 et 2014, oscille entre 210 et 214 milliards de dollars, selon les standards reconnus par le FMI et la Banque mondiale. Ces chiffres, souvent minimisés a posteriori par la communication officielle actuelle, n’ont jamais été sérieusement contestés sur le plan méthodologique. Les investissements étrangers directs, bien que freinés par la règle 49/51 et la bureaucratie, se situent entre 1,5 et 2,7 milliards de dollars par an dans les meilleures années, et ne tombent jamais, même dans les périodes les plus difficiles, à des niveaux insignifiants.

Sous Tebboune, le contraste est brutal. Les réserves de change, pourtant fer de lance d’un président qui prive sa population des produits alimentaires les plus basiques au nom de la limitation des importations et bien qu’en légère reconstitution grâce à la flambée des prix du gaz en 2022, restent très loin des niveaux de l’ère Bouteflika. Le PIB algérien demeure inférieur à celui de 2014, malgré un contexte énergétique mondial exceptionnellement favorable. Pire encore, le pouvoir tente de gonfler artificiellement les chiffres par des changements méthodologiques unilatéraux, non validés par les institutions financières internationales, afin d’afficher une croissance de façade. Le discours officiel se perd dans des annonces grandiloquentes sur une Algérie «puissance de frappe» ou «économie émergente», ou encore «troisième puissance économique mondiale», parole du président de la République, sans que ces proclamations ne trouvent la moindre traduction concrète. Cela n’empêche pas Tebboune d’opérer un véritable hold-up sur quelque 30 milliards de dollars pour la seule mine de fer de Ghar Djebilet, une lubie aussi ruineuse que voué à un fiasco mémorable.

Lire aussi : Scandale de Ghar Djebilet: Djelloul Slama, l’expert algérien qui en savait trop, enlevé par le régime

Autre chiffre révélateur de cet échec, celui des investissements étrangers directs en 2022: environ 80 millions de dollars. Ce niveau, historiquement bas, n’a jamais été atteint même dans les pires années du règne de Bouteflika, y compris lors des périodes de forte instabilité politique ou de chute brutale des prix du pétrole. Il traduit une perte totale de confiance des investisseurs internationaux à l’égard du cadre politique, juridique et institutionnel algérien sous Tebboune.

Seul au monde

Sur le plan diplomatique, la comparaison est tout aussi défavorable au régime actuel, notamment concernant le dossier du Sahara occidental. Sous Bouteflika, l’Algérie adopte une ligne ferme mais maîtrisée. Cachant son jeu comme sa nature de principal acteur du conflit, elle défend le principe de l’autodétermination en s’appuyant sur le droit international, sans verser dans l’hystérie verbale ni la surenchère. Les relations diplomatiques avec le Maroc, bien que tendues, sont maintenues. L’espace aérien reste ouvert, les canaux de communication existent, et le conflit demeure contenu dans un cadre multilatéral où l’Algérie conserve une certaine crédibilité. Dans ce contexte, le Maroc apparaissait souvent comme la partie rigide et inflexible, tandis que l’Algérie se présentait comme un acteur rationnel et constant.

Sous Tebboune, cette approche vole en éclats. La rupture diplomatique avec le Maroc, la fermeture de l’espace aérien, la multiplication des discours agressifs et obsessionnels, et les amalgames répétés sur le Sahara. Pendant ce temps, le conflit est progressivement requalifié, dans les perceptions internationales, en ce qu’il est réellement: un affrontement direct entre l’Algérie et le Maroc. Le Royaume se repositionne habilement comme un acteur modéré et pragmatique, tandis que l’Algérie apparaît comme régime épidermique, imprévisible et enfermé dans une logique de confrontation. Le soutien international massif au plan marocain d’autonomie constitue l’illustration la plus éclatante de cet échec stratégique.

Lire aussi : Résolution 2797 sur le Sahara: ce que révèle l’influente Fondation Konrad Adenauer

Cerise sur le gâteau, la résolution 2797 du Conseil de sécurité des Nations unies, adoptée le 31 octobre 2025, marque un tournant politique historique dans le conflit du Sahara occidental. Pour la première fois, le texte met clairement la proposition d’autonomie au centre des négociations et la base d’un règlement futur. La fin de 50 ans de magouilles algériennes qui mobilisait financements colossaux, tout son appareil diplomatique et armement en faveur de la thèse séparatiste.

La fêlure

À l’intérieur du pays, la gestion des questions identitaires et régionales achève de dresser un tableau sombre du régime Tebboune. Sous Bouteflika, malgré des tensions réelles et parfois violentes, notamment en Kabylie, le pouvoir privilégie une gestion politique des crises. Le débat public existe, la presse conserve des marges de critique, l’amazighité est progressivement reconnue comme composante nationale, et les tensions sont absorbées par des compromis, des concessions symboliques et une forme de dialogue, même imparfait.

Aujourd’hui, toute expression identitaire est immédiatement suspectée de séparatisme ou de trahison. La parole est criminalisée, la répression judiciaire remplace la médiation politique et les médias sont réduits au rôle de relais de propagande. Cette stratégie produit l’effet inverse de celui affiché. Elle radicalise les fractures, alimente le ressentiment et conduit à une perte politique profonde de régions entières, notamment la Kabylie. Au nom de la défense de l’unité nationale, le pouvoir fragilise en réalité les bases mêmes de la cohésion nationale. Résultat: le 14 décembre 2025, le Mouvement pour l’Autodétermination de la Kabylie (MAK), dirigé par Ferhat Mehenni, a unilatéralement proclamé à Paris l’indépendance de la République fédérale de Kabylie. Cet acte symbolique, marqué par des tensions et des restrictions administratives, entérine la rupture avec Alger et internationalise la revendication indépendantiste kabyle.

Abdelaziz Bouteflika, malgré une fin de règne indigne et des fautes historiques majeures, a laissé un pays relativement stable, riche en ressources financières, doté d’une diplomatie audible et protégé de l’implosion régionale. Abdelmadjid Tebboune, arrivé au pouvoir avec la promesse d’une rupture salvatrice, dilapide ce capital économique, isole l’Algérie sur la scène internationale, fracture la société et gouverne par le déni et la peur. La «Nouvelle Algérie» n’a pas accouché d’un renouveau, mais d’un tyran de la pire espèce et d’un vide stratégique inquiétant.