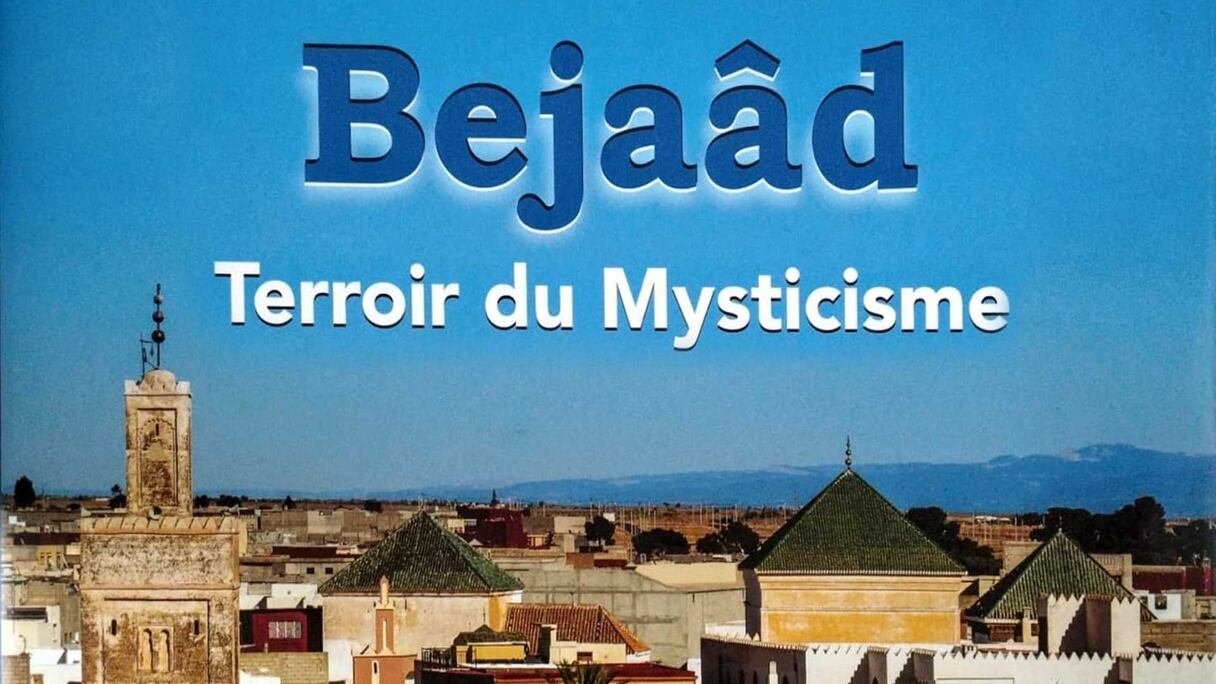

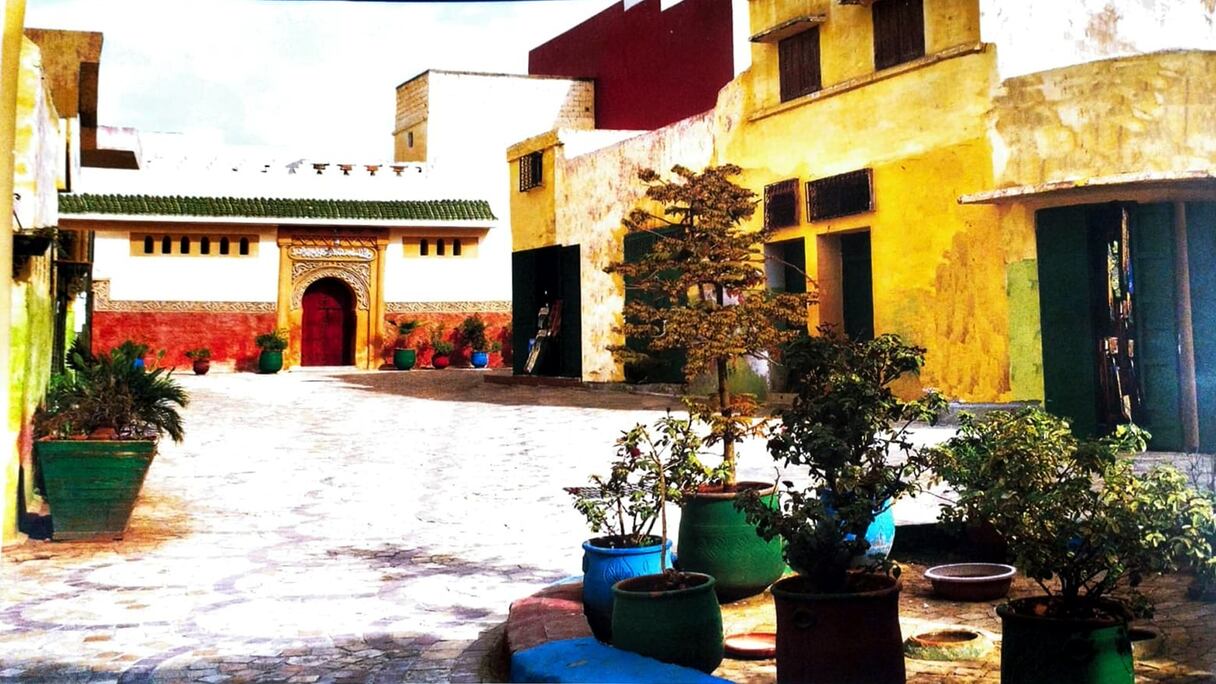

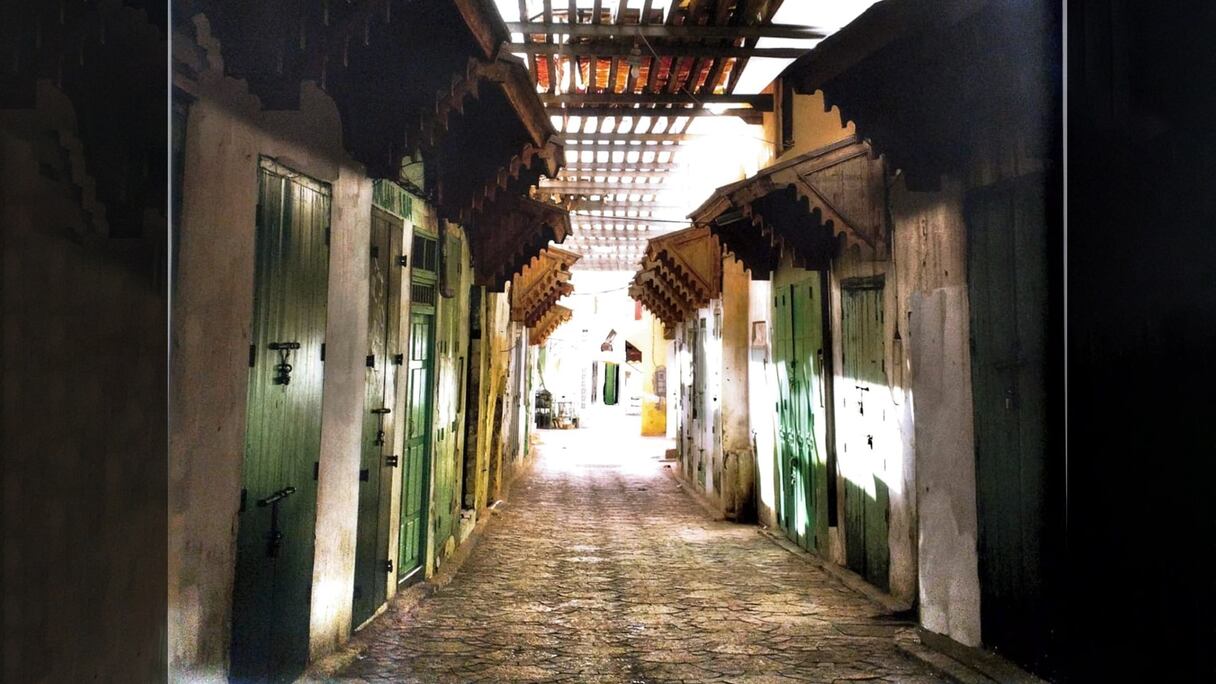

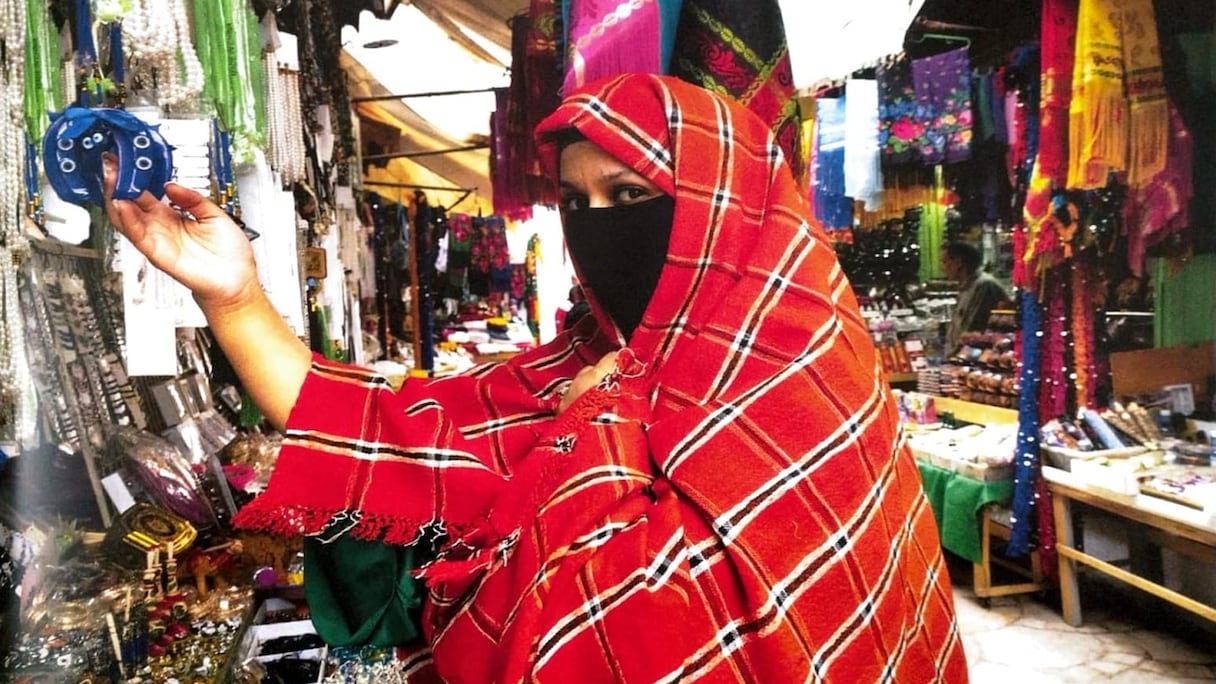

Bejaâd est une cité du moyen-âge blanche peinturlurée d’un arc-en-ciel de couleurs. L’espace se plait en trompe-l’œil et devient un labyrinthe atemporel. On s’engouffre dans l’âme soufie de la ville avec une curiosité croissante au fil des pages. Son passé somptueux et mythique se dévoile, un voyage dans l’épaisseur du temps de cette zaouïa d’un homme mystique qui deviendra plus tard une ville urbaine. Entre photographies artistiques professionnelles et textes historiques et littéraires, l’ouvrage rend compte comme le veut le genre éditorial de la ville réverbérées dans les époques lointaines, une passerelle qui n’a jamais cessé de donner à Bejaâd son allure actuelle de monastère ou de cloître.

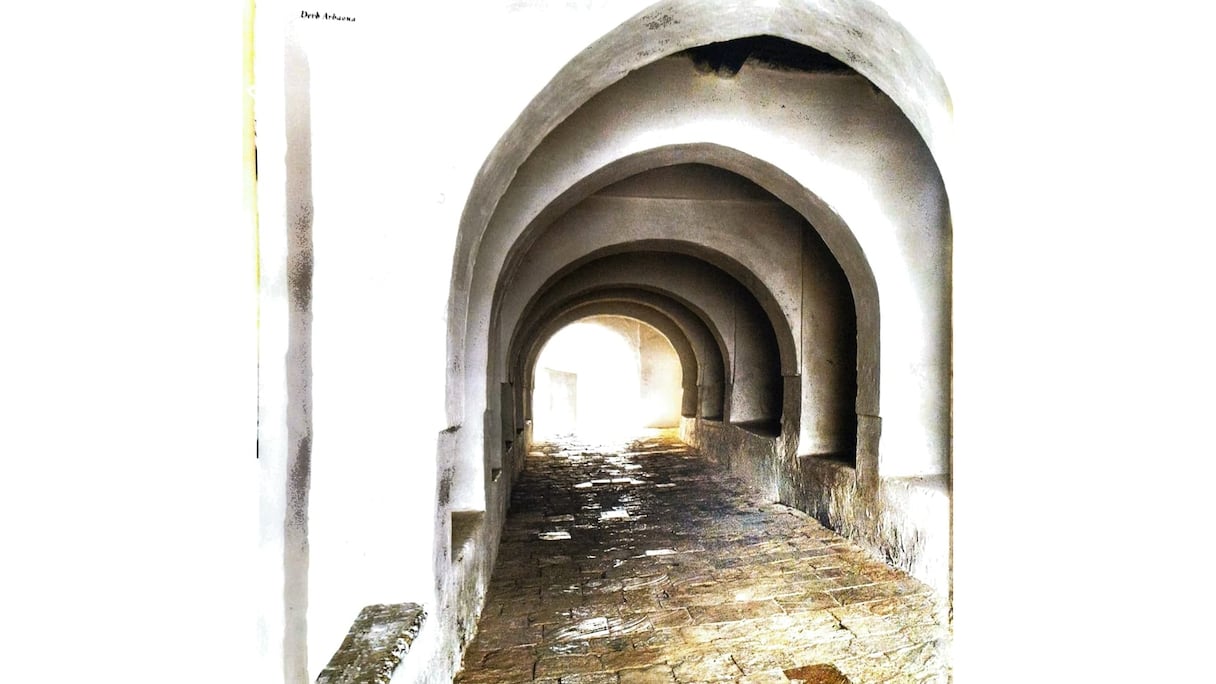

Cette héliochromie volée à l’écoulement des siècles s’accompagne de textes littéraires rédigés par 20 auteurs (voir liste ci-dessous), comme un colimaçon de l’Histoire objective où viennent s’accrocher les vieilles légendes entassées à Bejaâd. On a envie d’aller voir et de se promener au milieu des ruelles étroites, se perdre dans ses impasses ou entrer dans la zaouïa.

«La fondation de la zaouïa est intimement reliée à la période de l’éclosion et de la rénovation du courant soufi sunnite Jazouli-Chadili, au 10e siècle de l’hégire (16e siècle), marquée principalement par la notoire participation des cheikhs de la Tariqa jazoulia dans l’établissement du pouvoir des Chorfas saâdiens et la mobilisation des Marocains pour faire face aux visées coloniales des Portugais, des Espagnols et des Turcs.» (p.12)

Son fondateur est Abou Oubaïd Allah Mohammed Cherki, qui selon les historiens est né avec l’avènement de l’État des Saâdiens, entre 1520 et 1522 (926-928 de l’hégire), près de Kasba Tadla dans la région de Béni-Mellal. Il fut initié par son propre père qui animait une zaouïa soufie dans la région, et par d’autres maitres lorsqu’il prit son bâton de pèlerin pour chercher dans différentes zaouïas du Royaume les secrets du savoir. Un jour, se sentant prêt à fonder sa propre zaouïa religieuse, il choisit Bejaâd, à 25 kilomètres de sa ville natale, pour enseigner la théologie et diffuser la voie du soufisme sunnite.

Derb Arbaoua. «Bejaâd, terroir du mysticisme»

À Bejaâd, un pacte se noue entre le religieux qui passe son temps à prier, et les tribus de l’arrière-pays, les Beni Zemmour, les Smaâla et les Beni Khairane, une «réserve inépuisable (…) octroyant à la zaouïa son élan agricole et pastoral et un espace fertile d’interaction au niveau culturel, économique et politique» (p.20).

Trois textes sur la communauté juive ancienne sont à lire sans attendre. On y découvre l’interpénétration des Marocains: «Les juifs vivaient avec leurs concitoyens musulmans dans la coexistence et l’harmonie (…) et se mariaient entre eux pour transcender les barrières culturelles et religieuses (…), de la même manière que sont préservés les monuments et hauts lieux juifs comme les synagogues, le cimetière juif, les mausolées de certains «tsadikimes (saints) que vénéraient les Bejaâdis, qu’ils soient juifs ou musulmans, dont le mausolée d’Elbaz Gabbay, le mausolée de Moula Ghigha et le mausolée de Rabbi Louis Hélou.» (p.24)

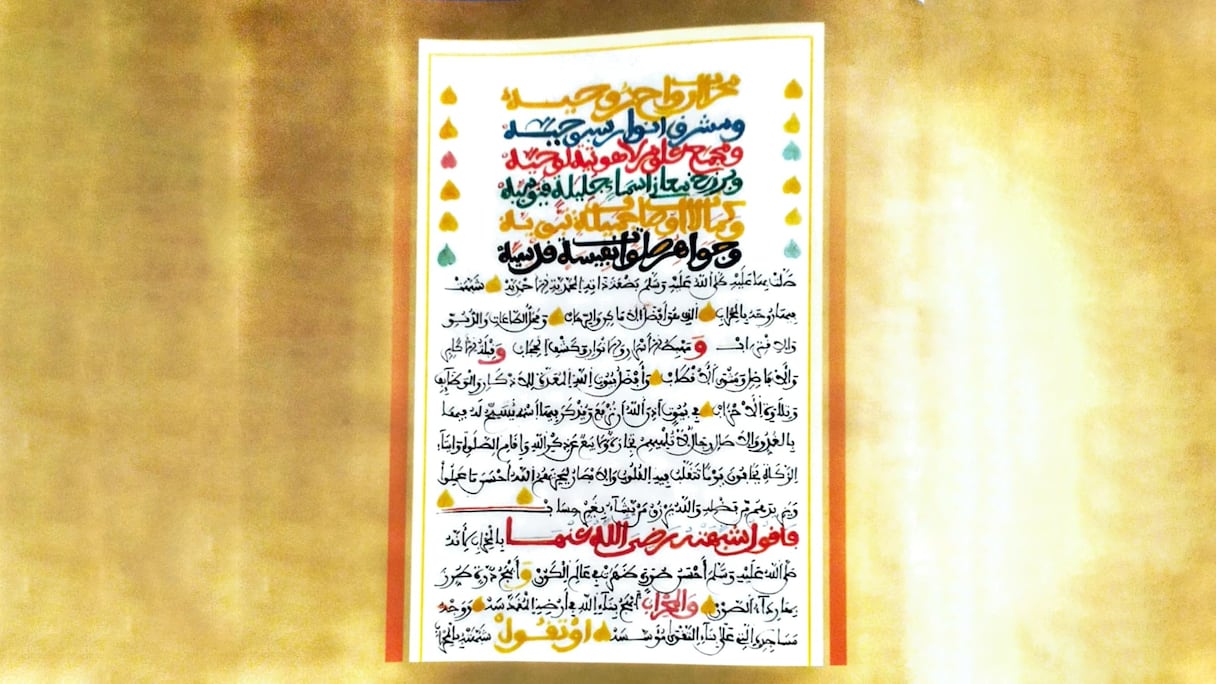

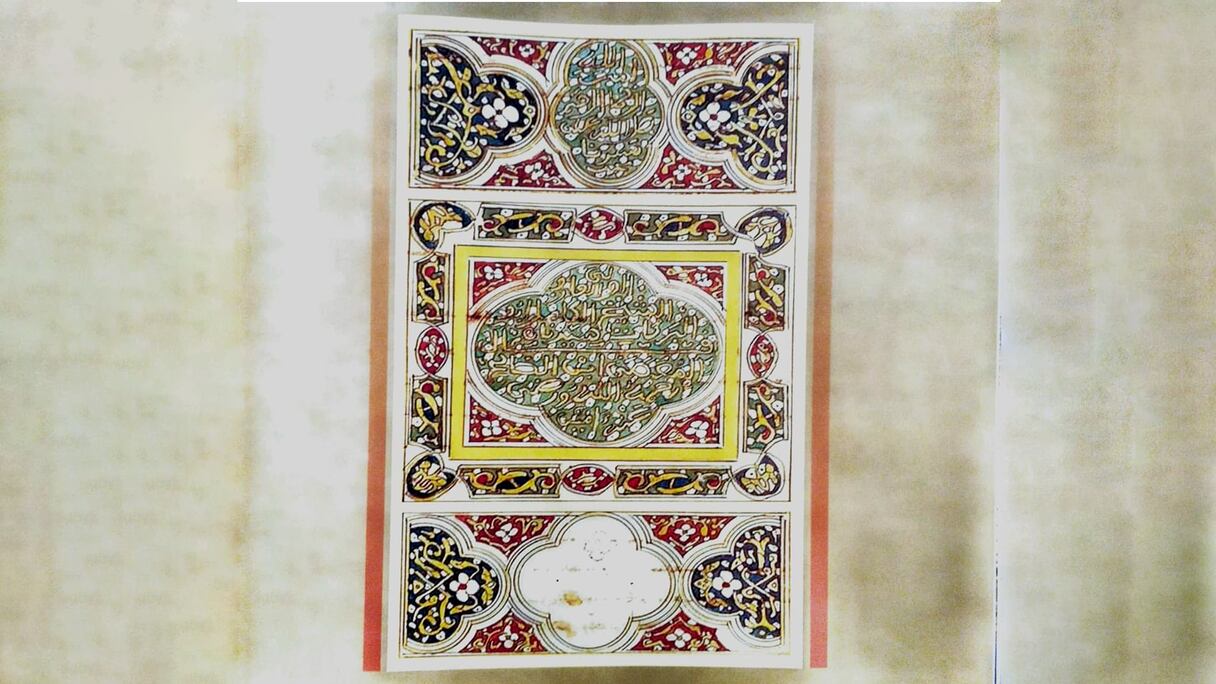

La zaouïa devient rapidement au 16ème siècle une ruche pour les savants et les auteurs mystiques qui commettent des manuscrits religieux, conservés désormais à la Bibliothèque royale de Rabat. Au fil des siècles se sont constitués des témoignages précieux et contemporains des différentes époques, sur les événements politiques majeurs, ainsi que des livres sur la voie soufie (tarika) préconisée dans la confrérie religieuse de Bejaâd. Dans cet antre de copistes, on trouvait «les sciences du Coran, de la foi, du fiqh (jurisprudence) et ses fondements, du soufisme et ses suites, de la langue, de la littérature, de la logique, de la philosophie, des critères de la recherche méthodologique, de l’art du débat, de la médecine…» (p. 68)

Un ouvrage collectif de 177 pages qui se feuillettent sans précipitation et permet d’apprécier chaque cliché et texte à leur juste mesure, qui plaira aux lecteurs qui cherchent des ambiances authentiques, des histoires riches à lire, des images profondes à contempler. Il permet aussi de mieux comprendre l’histoire de cette région marocaine mal connue, l’essor économique et culturel de Bejaâd, tout autant son rôle durant la résistance et l’Indépendance du Royaume.

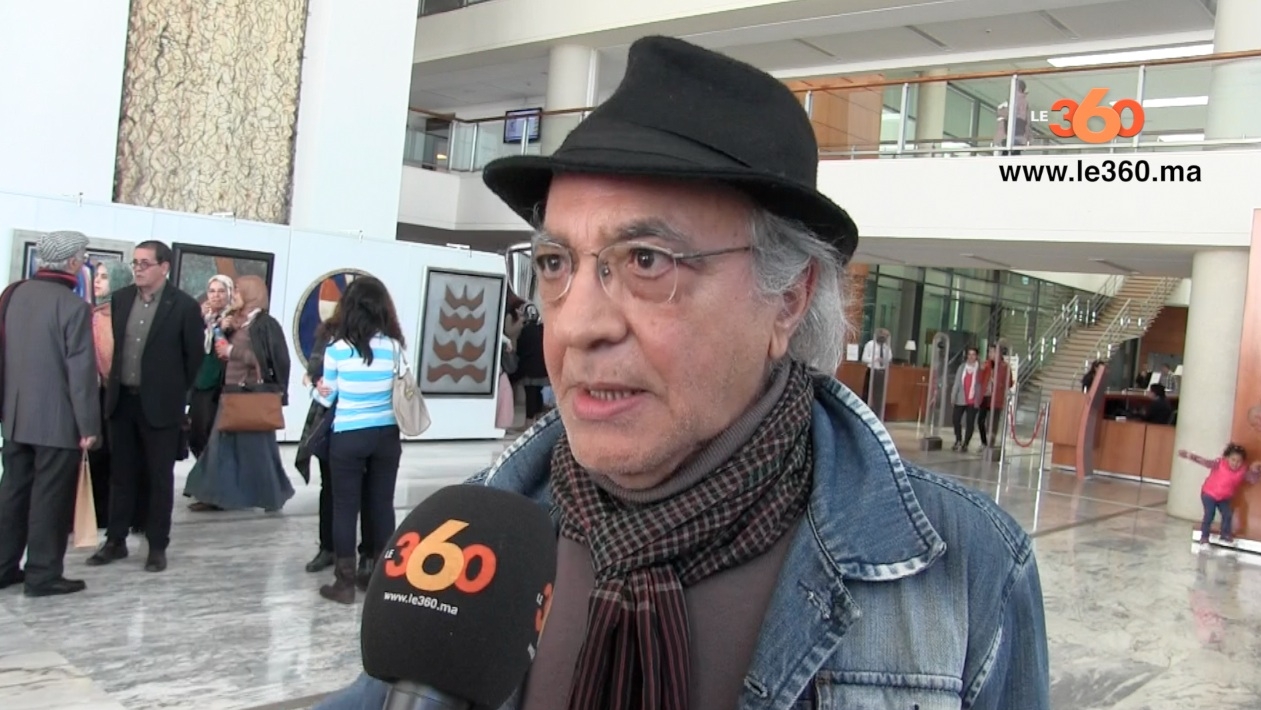

Direction de l’édition: Lahcen Haddad et Saâd Houssini. Photographes: Teddy Seguin et Jamal Morsli Cherkaoui. Auteurs contributeurs: Rachid Abidi, Kenza Allali, Mohammed Ben Larbi Cherqaoui, Abdelmajid Boukari, Ahmed Boukari Cherqaoui, Moueniss Cherkaoui, Mohammed Cherkaoui Bzioui, Abdelalem Dinia, Bouabid Elbarazi, Mustapha El Hor, Lahcen Haddad, Jamal Hajjam, Abdelkarim Jalal, Yehuda Lancry, Mohamed Thami Lharaq, Mohammed Smouni, Fouad Souiba, Fatima Zahra Tabea, Mohamed Touijer, Mohammed Zraia.

«Bejaâd terroir du mysticisme». 177 pages. Éditions Axion Communications, 2023. Prix public: 490 DH.