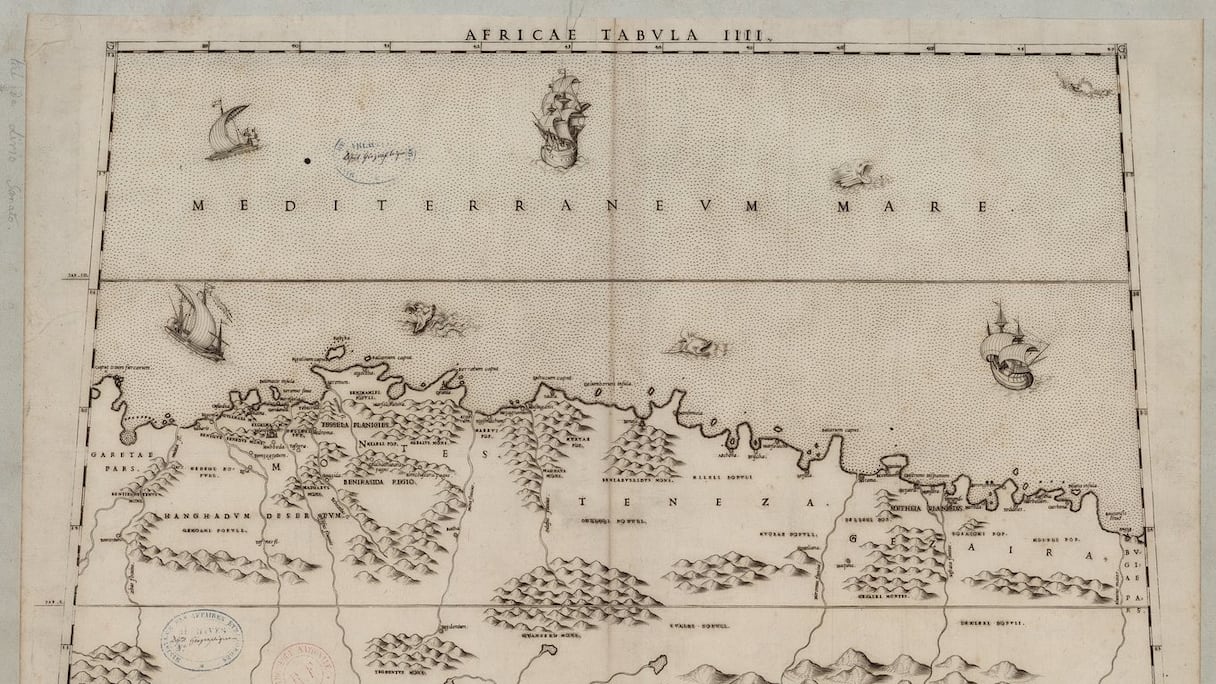

Ce périple dans les plus anciens livres confirme qu’entre 1500 et 1830 l’Algérie n’existait pas. Les ouvrages anciens d’Europe parlent d’une «Régence d’Alger» turque ou du «Port d’Alger» turc. C’était plutôt une petite cité sans profondeur intérieure, administrée par des corsaires de mer sanguinolents d’après ces sources, qui se rachetaient une virginité auprès des sultans ottomans en devenant leurs proxys dans la région. Les deux plus anciennes cartes géographiques (voir galerie photos) sur Alger ont été publiées en Italie au 16ème siècle établissant qu’il n’y avait ni grand pays ni empire, mais une cité turque vassale entre les mains de pirates étrangers. Il s’agit de «Geografia, Tavole moderne di geografia de la maggior parte del mondo» (1541, auteur anonyme, exemplaire à la BNF). Une deuxième source importante sur la taille de «l’Algérie» est un document du cartographe italien Livio Sanuto: «Gezaira» (1558, Collection d’Anville, exemplaire aux Archives du ministère des Affaires étrangères de France).

Passons aux chroniques historiques: j’ai eu beau chercher de bonne foi, avec objectivité, la première allusion à un régent à Alger est ce bon vieux corsaire Barberousse (Barbare roux, de son vrai nom Ariadeno, mort en 1546), grec de naissance, enrôlé dans l’armée ottomane de Soliman le magnifique avant de constituer sa flotte et envahir la bourgade d’Alger. La renommée de la cité en Méditerranée commence avec ce redoutable pirate dans un livre de 1558: «En ces entrefaites virent les nouvelles de Ariadeno, d’Alger en Afrique, qui en son vivant était nommé Barberousse et avait été du grade de corsaire du grand Turc et traitre par les moyens et pratiques de plusieurs meurtres, vengeances et tyrannies s’était fait régent de Thunis et d’Alger (…) Quant à Alger, après la mort dudit Barberousse, il fut pris et occupé par le roi de Sardaigne» (pp.716-717, «Histoire de notre temps faite en latin par Guillaume Paradin et par lui mise en français», 1558, Archives de France).

La plus ancienne confrontation documentée entre les Turcs d’Alger et le Royaume du Maroc est consignée en langue françoise en 1575 dans la «Cosmographie universelle d’André Thevet Tome 1», Réserve des livres rares à Paris. L’auteur y décrit le «Roy de Marroque» comme une personne de grande moralité et très puissante dans la région. On y apprend que des chrétiens fuyant Alger informent le monarque marocain qu’un complot est ourdi contre lui: «Mais les chrétiens, qui ont souffert à Alger et ont vécu sur les terres du Cherif (le Roi du Maroc, NDLR) en liberté, et reçu humainement au Maroc, sachant ce complot en avertirent le Roi du Maroc, qui rompit le cou au régent tributaire du Turc, et fit assez belle défaite des Turcs et Barbares qui étaient de l’entreprise. L’Algérien trop faible pour s’attaquer au Maroc, délibéra de s’en venger par ruse et surprise, puisque les forces lui manquaient» (p.58).

À partir de 1575, force est de constater qu’Alger n’apparait plus que comme une ville corsaire turque dans les cinq ou six livres afférents entre le 17ème et le 18ème siècle. On y apprend que quelques milliers de soldats turcs dominent les habitants arabes et juifs qui y sont installés et ils vivent exclusivement de rapine et de rançonnage dans la Méditerranée à une époque où les empires d’Angleterre, de France, de Venise, du Maroc prospèrent dans le commerce international. Au Royaume du Maroc, il a existé certes au 17ème siècle, pendant quelques décennies seulement, les corsaires de Salé qui ont fini par rendre les armes très vite. Salé n’a jamais été une ville importante à l’époque, et ne représentait aucunement le pouvoir en place, comme c’est le cas de la régence d’Alger qui donnera plus tard son nom à l’Algérie.

Dans ces livres, les régents turcs d’Alger exécutent les captifs chrétiens pour un «oui» ou un «non», dont ils marchandent la libération à coup de milliers de pièces d’or dans les cours européennes. Les dirigeants écrasent la population algéroise traitée en sous-catégorie et mettent à mort publiquement les femmes soupçonnées de légèreté. L’image de la régence d’Alger est catastrophique à l’époque auprès des grandes puissances. Ces ouvrages que nous présentons ici, commandés le plus souvent par les rois d’Europe, sont des comptes-rendus diplomatiques et des bijoux d’observation sociologique.

«Geografia, Tavole moderne di geografia de la maggior parte del mondo», anonyme, 1541, exemplaire à la BNF

Ainsi en ressort-il dans «L’histoire de Barbarie et de ses corsaires» (1637) de Pierre Dan, un moine qui relate la tragédie des captifs à Alger assimilée à un véritable «Enfer». Histoires de tortures, récits édifiants constitués de témoignages vécus insistent sur cette «persécution tournée contre les chrétiens qui se mue en une haine irréconciliable & mortelle» (p.16, Archives de Londres et BNF).

De même, on s’arrêtera avec stupeur sur «Les larmes et clameurs des chrétiens, français de nation, captifs en la ville d’Alger en Barbarie» de Lucien Hérault (1643, Fonds régional, Collection de Montpellier).

Ou encore ce titre éloquent: «Relation de la captivité du sieur Emanuel d’Aranda, où sont décrites les misères, les ruses et les finesses des esclaves et des corsaires d’Alger» d’Emanuel d’Aranda (1657, Réserve des livres rares à Paris).

Dans «Le miroir de la charité chrétienne ou Relation de voyage de l’Ordre de notre dame de la Mercy dans la ville d’Alger» (1662, BNF), on apprend qu’Alger est dirigé par une «milice» composée de «Turcs naturels» et de leurs «enfants engendrés sur place»: «Depuis que la milice d’Alger est en possession de l’autorité souveraine, il ne se passe rien de conséquence que par son ordre (…) Selon quelques-uns, cette milice est composée de vingt-deux mille hommes, et selon les autres, de moins. Il y en a qui sont Turcs naturels venant du Levant, ou enfants de ces mêmes Turcs, engendrés dans la Barbarie, et qui se nomment Coulolis (…) Les Arabes ne peuvent avoir charge en cette milice. Les Morisques (Maures d’Espagne, NDLR) aussi n’y sont pas admis» (pp.262-263). Ce livre décrit également les transactions pécuniaires locales de rachat d’une centaine d’esclaves français: «[Nous] dépensons la somme de dix mil écus portée à Alger, donnant environ autres huit mille écus appartenant à ceux qui venaient avec mille supplications mettre leur argent entre les mains des Rédempteurs» (p.122).

60 ans après, en 1720, les livres sur Alger ont toujours un seul thème: les captifs européens et les corsaires turcs qui sèment la zizanie en mer. On retiendra le fascinant «Voyage pour la rédemption des captifs fait à Alger et Tunis» par trois auteurs (François Comelin, Philémon de La Motte et Joseph Bernard), BNF, qui revient comme tous les livres présentés ici sur le trafic humain élevé en institution dans la funeste ville. Il ne ressort rien d’autre en 300 ans, aucun livre diplomatique, relation de voyage ou témoignage positifs.

Enfin, citons dans ce tour d’horizon une pièce de théâtre de 1744 appelée «L’Algérien», du dramaturge Louis de Cahusac (auteur du roi Louis XV), BNF. Oh, il n’y a là dans cette comédie-ballet ni gloire mauresque ni romance courtoise, mais plutôt le personnage de l’Algérien est devenu à cette époque un symbole littéraire de la roublardise, la traitrise, l’inconstance qui prend tantôt le sobriquet de «La satire», tantôt de «Sarrasin» dans la pièce, cumulant toutes les bêtises humaines. Une sorte de «Tartuffe» du 18ème siècle, une mise en abyme qui pourrait être très actuelle et dont on se moquait déjà dans les fêtes galantes de la bonne société française et les ambassades du monde.