«J’ai tué ma mère. Un oreiller sur le visage. J’ai appuyé un peu. Elle n’a même pas gigoté. Elle a cessé de respirer. C’est tout. Ensuite j’ai dormi, longtemps, profondément.»

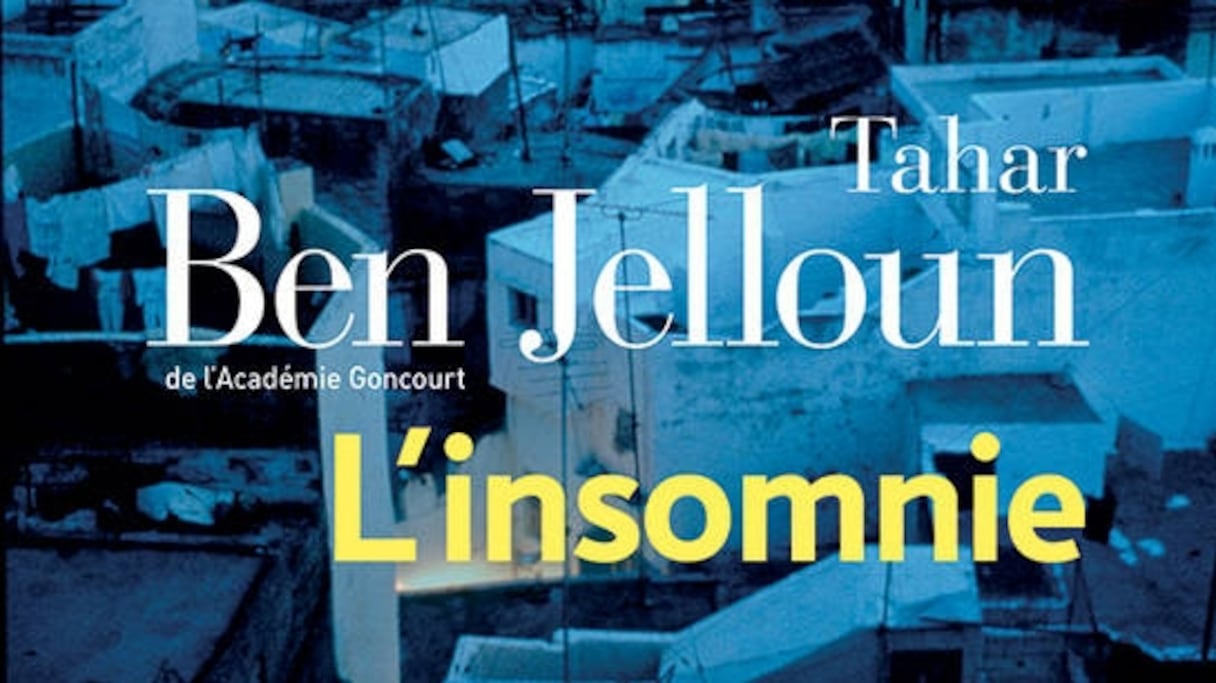

Ainsi débute, donnant d’emblée le ton, L’Insomnie de Tahar Ben Jelloun qui nous projette dans les errances, péripéties et manigances d’un scénariste tangérois. Un roman d’un genre nouveau, auquel ne nous avait pas habitué l’écrivain qui entraîne aujourd’hui le lecteur dans une sorte de thriller au phrasé étrangement sobre et léger et au rythme étonnamment paisible, tout comme la conscience, froide et sans remords, du narrateur. Un narrateur désespérément insomniaque qui trouve le salut dans le crime. Après la mort de sa mère, il plonge, enfin, «dans un sommeil profond, apaisant, réparateur». Mais il est bientôt rattrapé par l’insomnie et, donc, la nécessité de tuer pour apprivoiser les nuits, «redevenues infernales».

Mais «qui choisir»? Car, pour dénué de remords qu’il soit, le narrateur n’en est pas pour autant dénué de toute morale. Une morale dont il élabore lui-même les codes. Oui, le scénariste, un beau matin, s’est «réveillé assassin». Mais il choisit ses victimes parmi les malades, les impotents, les souffreteux dont la vie n’est plus qu’un fardeau. La tante, sœur aînée de sa mère, est malade et raciste. Elle offre une belle opportunité de nouveaux «points crédits sommeil», mais la clinique privée où elle est installée et les visites fréquentes de ses enfants décourageront notre insomniaque. Une demi-sœur, alors, qui «cumule plusieurs maladies: diabète, hypertension artérielle, insuffisance respiratoire, cholestérol élevé» et qui «ne se lève plus, ne marche plus, prie assise et attend que Dieu vienne l’emporter» : il précipitera sa mort discrètement, sournoisement, dans une étreinte; des mourants qui croupissent dans un hôpital, «territoire où la mort danse le tango avec les destins brisés» et où, grâce à un ami, le narrateur parvient à s’immiscer… Il n’est pas un criminel comme les autres: il est un ange de la mort. «Après tout, ma mère comme ma demi-sœur étaient des personnes en fin de vie, je me persuadais que j’avais rendu service, que j’avais allégé des souffrances.»

Il choisit ses victimes parmi les malades et parmi les monstres, les violeurs, les trafiquants de drogue… Il est un ange de la mort et un justicier.

Pourtant, l’entreprise n’est pas simple. Non que le narrateur, qui nourrit cette délectable certitude d’être supérieur aux «héros» hitchcockien, lui qui se salit les mains, ne délègue rien et accomplit le crime parfait, cède au remords, loin de là, même s’il lui arrive de verser des larmes «sincères» et de ressentir le chagrin. Non. Mais plutôt parce que les morts, plutôt que de faire fructifier ces «points crédits sommeil», lui font parfois des legs inattendus. Et surtout parce que l’origine du mal, indestructible, lui résiste, le harcèle.

Parmi les legs inattendus, il y a celui de son ami Tony, complice d’un meurtre qu’il a commis. Son ami Tony, dont il n’hésitera pas à précipiter la mort, sous les yeux de sa femme qui n’y verra que du feu, et qui lui léguera non pas de belles nuits de sommeil mais une inextinguible libido qui lui gardera «les yeux ouverts, secs et endoloris».

Quant à l’origine du mal, sa femme, il ne parvient pas à l’affronter. C’est elle qui, il s’en souvient, a signé sa «première longue nuit d’insomnie» le «10 décembre 1987». Il a bien pensé à la tuer, à profiter de l’un de ces moments d’apnée qui la saisissent dans un sommeil qu’elle a si facile, elle, contrairement à lui. Mais il se sent trop «lâche» face à cette femme qui fait peur même aux sorciers.

Un thriller inattendu, étrangement teinté d’humour et où se dessine, au creux des mots, en filigrane, une critique sociale. Un roman qui se dépouille, dans les dernières pages, de son apparente légèreté. Il en a déjà été trop dit. Ce serait dommage d’en dire plus.

Tahar Ben Jelloun"L'insommnie", éditions Gallimard, 2019, 264 pages, 20 euros.