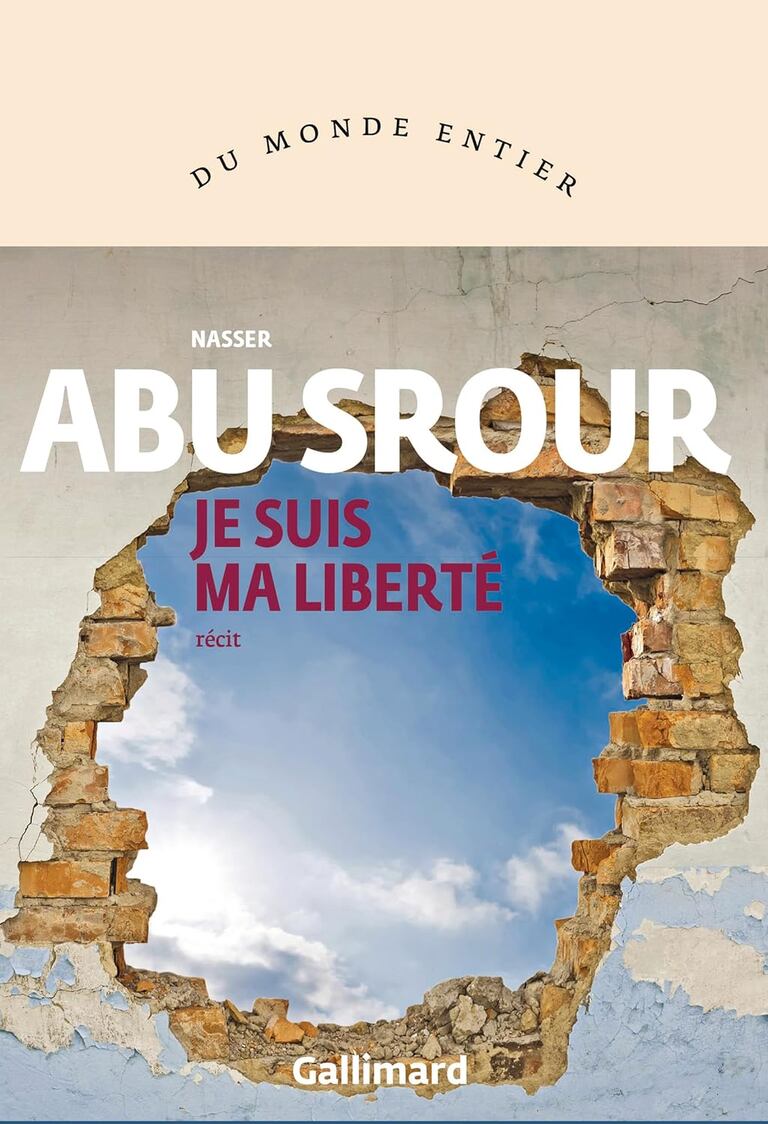

Publié en janvier 2025 chez Gallimard, dans une traduction de Stéphanie Dujols, «Je suis ma liberté» est un texte d’une puissance rare. Récit de prison né d’un dialogue avec le mur d’une cellule, il entrelace souvenirs intimes et histoire collective sur la liberté. À travers une langue de béton et de feu, Abu Srour transforme l’espace de l’enfermement en territoire littéraire.

Le récit est une autobiographie romancée. L’écrivain a été condamné en Israël, en 1993, à la prison à perpétuité, et ce livre en est un témoignage ultime. Lorsque Nanna, une jeune avocate qui rend visite aux prisonniers, s’éprend de cette âme libre, le monologue du condamné devient dialogue ardent. Dès les premières pages, le narrateur place le mur au centre du récit: «Ce n’est pas mon histoire; je ne suis qu’un témoin… C’est l’histoire d’un mur qui a décidé de me choisir comme témoin de ses paroles et de ses actes.» Ce n’est pas l’homme incarcéré qui parle, mais la paroi qui enferme, observe et se souvient. Plus loin, il insiste: «Je suis la voix de ce mur.» Cette personnification radicale fait la force de ce livre hybride — entre roman, poème, mémoires et méditation. Le mur devient narrateur, confident et témoin de la résistance palestinienne. Sa matière brute est «née des entrailles d’un mur de béton… d’acier et de ciment.»

Graver «Adieu, monde» sur la paroi du bloc d’interrogatoire marque le moment décisif. Pour survivre, Abu Srour choisit de s’identifier à ce qui l’enferme. Ainsi, le texte inscrit son origine dans une double impossibilité: impossibilité de franchir la paroi et celle de se taire. Ce qui pourrait être une clôture devient source de parole. Il y mêle souvenirs d’enfance dans le camp où il a grandi, récit de la première et de la seconde Intifada, descriptions de l’univers carcéral et aphorismes sur la foi et l’amour. Dans cette tension entre silence et verbe, Nasser Abu Srour fait du mur non plus un obstacle, mais un miroir où se reflète l’invincible dignité humaine.

Mémoire du camp et générations de lutte

Le mur n’est pas seul à témoigner. Derrière lui affleure toute une mémoire collective. Fils de la première Intifada, Abu Srour se souvient des lectures qui ont forgé son imaginaire de résistant: «les poètes Nâzim Hikmet ou Amal Donqol, les luttes de Che Guevara et Võ Nguyên Giáp, les danses autour du feu avec les derniers Amérindiens». Cette filiation révolutionnaire inscrit la Palestine dans une histoire mondiale de révoltes, où la lutte pour la liberté se confond avec un souffle planétaire.

Mais cette épopée s’enracine d’abord dans la marginalité du camp d’Aïda, où il a grandi : «Je suis né au temps de l’impuissance et de la collusion, dans une famille marginale habitant un lieu marginal peuplé de gens marginaux.» Le camp devient à la fois berceau et tombeau d’une génération. La vie y est résumée par une formule saisissante: «Nous combattions de toute notre respiration, nous dormions quand nous le pouvions, et nous mentions jusqu’à l’épuisement.» Le mensonge devient alors stratégie de survie, ruse de l’opprimé face à l’armée israélienne, mais aussi masque nécessaire face aux autres Palestiniens qui, dans leur exil intérieur, continuent à rêver debout que demain verra la délivrance.

Le camp d’Aïda se transforme ainsi en théâtre: «Lors de la première Intifada, le camp construisit son théâtre.» Loin d’être un lieu d’effacement, il devient une scène où se joue la résistance, où la foule se débarrasse de sa marginalité et occupe le devant de la scène. Le décor de misère se mue en espace symbolique. Le camp se raconte dans un récit où «il n’y a ni lieu ni temps». Suspendu hors du monde, il devient une parabole de l’errance palestinienne, cette patrie entre parenthèses que le livre reconstruit mot à mot.

L’illusion révolutionnaire est évoquée avec lucidité: «Nous croyions que la Palestine était encore possible… que la liberté était réalisable.» Derrière l’élan héroïque affleure la douleur d’une génération qui espérait tout et obtint peu. De cette désillusion naît une sagesse de la douleur: «Nous grandissons lorsque nos soucis grandissent en nous; nous rapetissons lorsqu’ils se réduisent.» Le poids des épreuves devient la mesure de la maturité — et la souffrance, paradoxalement, le lieu même où persiste la liberté intérieure.

Philosophie de l’enfermement

Dans sa prison, il découvre que «l’étroit peut être vaste, que planer est formidable». À travers le paradoxe, il affirme la possibilité d’une liberté intérieure. L’espace carcéral cesse d’être uniquement un lieu d’enfermement: il devient champ d’expérience spirituelle. Cette révélation s’accompagne d’une réflexion sur l’exil: «Ne plante pas tes racines trop profondément dans le monde où tu habites… vis à la surface de cette vie, car tu es tout sauf ce que tu possèdes.» Ce détachement radical renverse la logique de la possession et transforme la perte en ascèse. La méditation dépasse alors le cadre palestinien pour rejoindre une philosophie du dépouillement.

Cette ironie tragique résume à elle seule l’histoire palestinienne. L’auteur affirme: «Je suis l’âge de ces chaînes, je suis ma prison et je suis le prisonnier… je suis privé de ma liberté et je suis ma liberté.» La formule, vertigineuse, redéfinit l’enfermement: être à la fois captif et libre, réduit à rien, mais empli d’un monde intérieur infini. La cellule devient un laboratoire du sens où le désespoir se retourne en création.

Les visites familiales apparaissent comme des déchirures intolérables pour le narrateur: «Trois quarts d’heure où vous chutez de votre mur sans vous soucier du sol sur lequel vos os se fracassent.» L’amour y devient douleur, et la tendresse, une épreuve. La rencontre avec la mère, lors de l’annonce de la mort du père, atteint une intensité insoutenable : «Je tombai évanoui… je vis mes doigts qui saignaient d’avoir frappé la grille me séparant, moi qui pleurais mon père, de ma mère qui pleurait l’homme qu’elle aimait.» La séparation prend ici la valeur d’un peuple enfermé dans la distance et la privation.

Face à ces douleurs, le narrateur conclut: «Nous pouvons endurer toute forme de douleurs, si nous nous résignons à leur présence et que nous cessons d’attendre.» Cette leçon de stoïcisme rejoint à la fois Kierkegaard et la mystique musulmane. Abu Srour cite Ja‘far al-Sadiq: «Un homme libre l’est en toutes circonstances.» La liberté devient état de conscience, non-condition matérielle. Enfin, la figure de Sisyphe apparaît: «Mon rocher était toujours au pied de la montagne. Reprends ce roc, Sisyphe.» L’attente des prisonniers ressemble à cet effort sans fin — une lutte absurde, mais nécessaire, où persister devient déjà une forme de victoire.

Liberté, j’écrirai ton nom

La voix du poète qui s’élève refuse d’être réduite au silence: «Nous avons parlé toutes les langues de la douleur et maîtrisé l’écriture sur divers bouts de papier.» Dans la pauvreté des moyens, elle invente sa propre grammaire de survie. L’écriture devient acte de dignité, manière de reprendre possession de soi face à la négation. Chaque mot, arraché à la pierre, devient une arme contre l’effacement. Ce qui enferme devient ce qui libère.

Tout est là: la fusion du bourreau et de la victime, de la douleur et de la parole, du néant et de la création. Cette extravagance fonde une poétique de la résistance. La captivité s’affirme malgré tout. Dans cette alchimie tragique, le mur cesse d’être un obstacle pour devenir réceptacle de la fracture.

Le livre s’achève comme il commence: sur l’impossibilité de la vie. Être captif, c’est trouver une autre forme de liberté. Le dernier écho reprend la même formule, obstinée, presque sacrée. Par la parole, Abu Srour fait éclater les frontières du cachot pour inscrire la condition palestinienne dans une dimension humaine. Son écriture n’est plus celle d’un prisonnier, mais celle d’un homme privé du monde, le recrée par la force du verbe.

Sur l’auteur

Nasser Abu Srour est un écrivain et militant palestinien né en 1967 dans un camp de réfugiés près de Bethléem. Issu d’une famille marquée par l’exil de 1948, il grandit au cœur de la première Intifada, où s’enracinent sa conscience politique et son engagement pour la cause palestinienne. C’est dans les prisons de Ramleh et d’Ayalon qu’il commence à écrire, transformant sa détention en acte de résistance spirituelle et littéraire. Son unique livre «Je suis ma liberté» a été publié en arabe en 2022 sous le titre Hikayat jidar, littéralement «Histoire d’un mur». Le roman a été sélectionné pour le Prix de la littérature arabe 2025, coorganisé par la Fondation Jean-Luc Lagardère et l’Institut du monde arabe (IMA).

«Je suis ma liberté», Nasser Abu Srour, 304 pages. Éditions Gallimard, 2025. Disponible en précommande dans les librairies.