C’est dans une atmosphère sombre et particulièrement tendue que nous plonge Tahar Ben Jelloun, en nous précipitant dans cette sorte de «caveau», de tombe dans laquelle se sont enfermés Mourad et Malika, ce couple brisé qui semble mimer, «enterré» dans son sous-sol, la mort qui n’a pas su, qui aurait dû mais n’a pas su l’emporter après la tragédie. Malika se demande d’ailleurs comment elle avait pu lui survivre, à cette tragédie dont le lecteur n’est que partiellement mis au secret au bout de plusieurs pages, quand elle évoque sa fille Samia, sa chambre «restée telle qu’elle l’a laissée» et où elle retourne parfois, quand le désespoir la gagne, respirer son odeur dans ses habits, «le parfum de sa vie, les traces de ses secrets»: «Je suis brisée, amputée, cruellement frappée, anéantie, et je dois continuer à faire semblant, semblant de vivre…».

Mais Mourad et Malika font surtout semblant de mourir, même si la vie les rattrape parfois pour les plonger dans la rage, dans la haine, la violence et ce terrible mépris de l’autre, devenu étranger à lui-même, surtout à lui-même: «Un jour, je me suis réveillé en me demandant à qui appartenait le corps que je portais. J’étais persuadé que je portais le corps d’un autre (...). Je me suis longtemps regardé dans la glace. Le visage me rappelait quelqu’un de familier. Mais il y avait trop de rides et surtout une impression de défaite inscrite sur la peau», dira ainsi Mourad.

Structuré en chapitres donnant tour à tour la parole à chaque personnage-narrateur du roman, Tahar Ben Jelloun nous plonge dans leurs mouvements intérieurs, tortueux, tourmentés, silencieux, car la parole n’a pas place dans cette douleur aphasique. Et c’est en faisant du lecteur une sorte d’observateur privilégié de l’intériorité des personnages que l’écrivain réussit à nous dérouler l’impossible récit, celui d’un innommable drame, de ces drames qui échappent aux mots.

Mourad et Malika ne parlent d’ailleurs pas, ou peu. Ils pensent, ressentent, se souviennent, pour perdre la douleur, de leur enfance, douce, dans une Tanger encore pétillante, sensuelle, à l’époque. Une enfance marquée, pour Mourad, par un transistor que lui offrira son père et qui, dit-il, participera grandement à sa «formation culturelle». Malika, quant à elle, se souvient des concerts de jazz auxquels l’emmenait son père et des dimanches de cinéma. Etrangement, dans ces souvenirs qu’ils ne partagent pas, ou plus, Mourad et Malika se ressemblent plus qu’ils ne semblent le penser, eux qui, dans ce sarcophage où ils ont désormais choisi de s’ensevelir, dorment sur des matelas séparés et ont chacun sa propre télévision. Car, épris de poésie, des grands classiques du cinéma et de politique, Mourad ne supporte pas la prédilection qu’à sa femme pour «les séries turques et brésiliennes sous-titrées en arabe dialectal». Et pourtant, quand elle se penche sur son enfance, c’est au jazz, aux films américains en version originale, à ses voisins de tous mondes, à «un monde plein de diversité», qu’elle pense.

La punitionSi le mariage de Mourad et Malika avait été un mariage arrangé, leur relation n’a pas été, au début, exempte de désir, et d’amour. Mais tout cela, ils l’ont désormais oublié. L’amertume a pris le dessus dans ce «caveau» au-dessus duquel se dresse la maison qu’ils avaient habitée avant la tragédie. Elle est désormais condamnée. Interdite. Comme la vie. Comme le jour. Inconséquents.

Il faudra attendre plusieurs chapitres, où Mourad et Malika s’épanchent à tour de rôle, pour rencontrer Samia. Samia, éprise de poésie et qui, penchée sur son cahier d’écolière, chercher l’inspiration, un stylo à la main offert par le directeur du Journal de poésie qui lui avait affirmé reconnaître en elle une poétesse qui aurait sûrement, un jour ou l’autre, une place dans sa publication. Secrète, la jeune fille se réfugie dans l’écriture. Apparemment, les disputes de ses parents ne datent pas d’hier, prendront certes une autre ampleur plus tard, quand elle ne sera plus là et que les «chamailleries» laisseront place à une indifférence tancée, par moments, d’éclats de fiel. Elle a seize ans, et ses parents ont oublié son anniversaire. «Ils n’oublient jamais celui de mes frères. Ce n’est pas grave. Je fête ces années avec la poésie (…) pour me sauver de l’ennui et de la médiocrité de la société».

Dans son journal, dont elle conclut chaque chapitre de prenants poèmes, Samia, née en 1984, écrit en 2020 qu’elle vit dans une «petite solitude» «où (elle) n’attend rien ni personne». Samia, qui se dit prise d’une intuition: «Je ne vivrai pas longtemps». Plus qu’une intuition, une prémonition. Puisque la jeune fille se donnera la mort, à seize ans, après avoir été violée par celui qu’elle appelle désormais, dans son journal, «le khenzir», le porc, et qui n’est autre que ce fameux directeur de journal qui l’invita, un jour dans son appartement, pour discuter de ses écrits. Mais le rendez-vous tournera à l’horreur et une violence inouïe s’abattra sur Samia: «Mon corps m’a échappé. Il ne m’appartenait plus. Je ne le sentais plus. Le monstre s’acharnait dessus comme un porc affamé…».

Ce viol qui la détruira jusqu’à la pousser à se donner la mort, elle ne le confiera qu’à son petit cahier d’écolière, n’en parlera pas à ses parents dont la vie «s’est brutalement arrêtée ce dimanche de décembre»: «Samia nous a entraînés avec elle. Nous sommes morts et nous ne le savons pas», dira sa mère qui, désormais, cloîtrée dans ce sous-sol avec son mari, se punit d'avoir survécu à l'innommable.

Traversé par d’autres personnages dont, notamment, Adam, le frère de Samia dont la douleur ne lui échappera pas tant elle dépérissait à vue d’œil, ce roman percutant, qui nous précipite dans les hurlements intérieurs de personnages torturés, nous donne littéralement à vivre le carnage du viol et de la pédophilie dans un univers où ils représentent une véritable pathologie sociale.

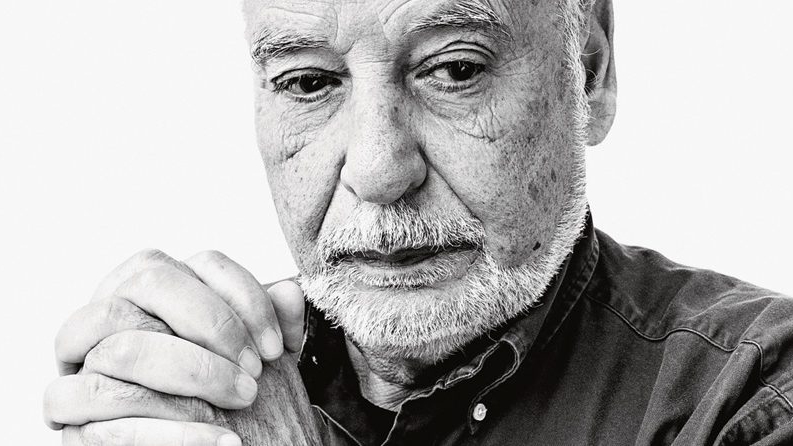

Tahar Ben JellounLe Miel et l'amertume,Editions Gallimard,256 pages, 20 euros.