Je prends la liberté, chers lecteurs, de vous parler de chagrin et de deuil. Nous avons tous un jour eu à affronter la perte d’un ami, un frère, quelqu’un qui fait partie de votre vie et qui est vécu comme «une soudure fraternelle» d’après l’expression de Montaigne à propos de La Boétie.

L’amitié est un bien si précieux et si rare. Nous passons parfois toute une vie pour consolider un lien, une relation basée sur la gratuité, sur une affectivité rassurante et nécessaire sans arrières-pensées, sans intérêts. Toute une vie à faire attention à l’autre, à ce qui le préoccupe, ce qui lui fait du bien ou celui qui pourrait lui causer des problèmes.

L’amitié est une valeur plus solide que l’amour, lequel contient dans ses bagages lassitude et trahison. En amitié, ni l’une ni l’autre ne risquent de se manifester. On ne se lasse pas de voir un ami, un vrai.

On ne se voit jamais par obligation ou par convenance. Ce n’est pas de la politesse. C’est naturel. Il n’y a pas d’enjeu, ni économique ni sexuel. Se voir parce que l’autre est un autre soi-même, avec ses différences, son tempérament, son caractère. Un miroir semblable mais différent.

On partage des moments heureux ou graves, importants ou légers. On ne se pose pas la question de savoir s’il faut entretenir ce lien, il devient une nécessité comme un réflexe.

Alors quand cet être cher vient à disparaître, c’est une part de vous qui s’en va avec lui. La mort nous appauvrit et nous maltraite. A nous de supporter l’absence et le silence. Vivre avec moins d’humain en nous.

C’est ce qui vient de m’arriver. Une amitié de plus de trente cinq ans, vient de s’évaporer. Mon ami nous a quitté quelques heures après son admission dans une clinique. Inattendu et brutal. Nous n’avons pas eu le temps de nous préparer à le voir mourir. Il était malade, mais continuait de travailler, de voyager, de passer du temps en famille et avec ses amis. Il avait arrêté de fumer il y a une quinzaine d’années, soignait son diabète et quelques petits ennuis. Mais personne d’entre nous ne le voyait nous faire faux bond.

Comme dans la chanson de Jean Ferrat, on voudrait lui dire :«Tu aurais pu vivre encore un peuPour notre bonheur pour notre lumière avec ton sourire avec tes yeux clairs ton esprit ouvert ton air généreuxTu aurais pu vivre encore un peuMon fidèle ami mon copain mon frère au lieu de partir tout seul en croisière et de nous laisser seuls comme chiens galeuxTu aurais pu vivre encore un peuT’aurais pu rêver encore un peu te laisser bercer près de la rivière par le chant de l’eau courant sur les pierresLaisser doucement le temps se défaireEt la nuit tomber sur la vallée bleue (…)Aujourd’hui sans toi comment va-t-on faireTu aurais pu jouer encore un peu(…)On aurait pu rire encore un peu avec les amis des soirées entières parfumées d’amourEt dans la beauté des choses éphémèresNe pas m’imposer d’écrire ces versTu aurais pu vivre encore un peu»

Mais la vie est ainsi. Si vivre c’est apprendre à mourir, on ne nous a pas appris à supporter la mort de ceux qu’on aime.

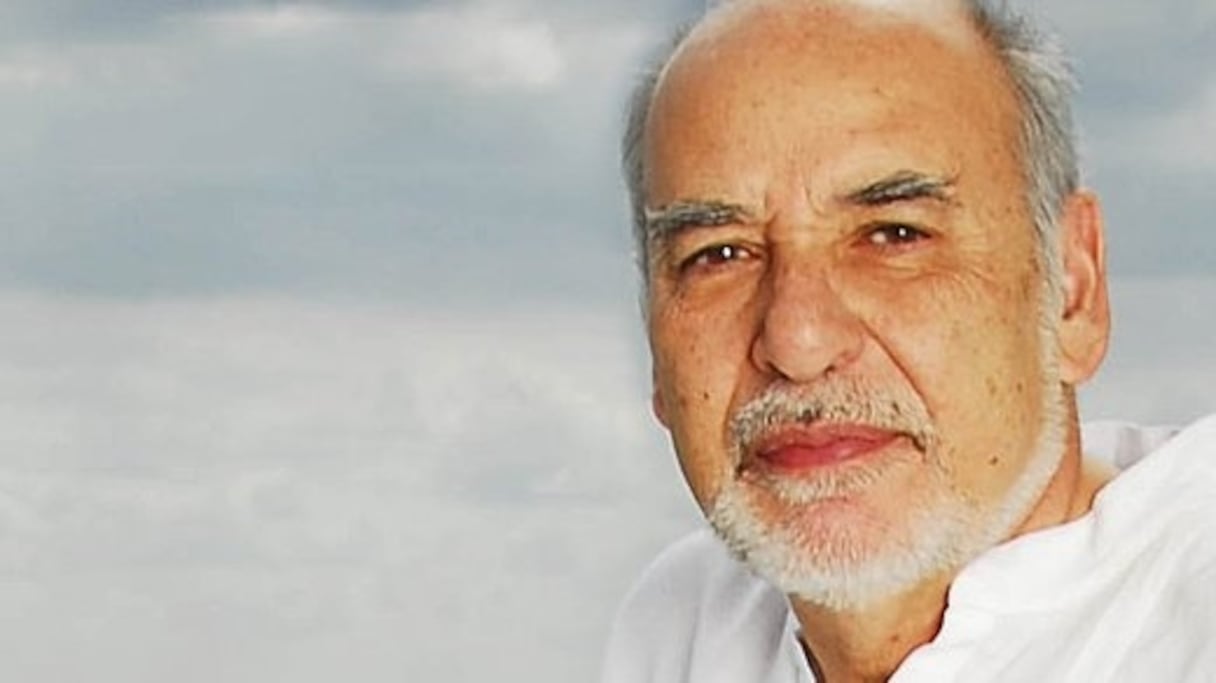

Il s’appelait Fattah.

Excellent généraliste, il exerçait la médecine avec rigueur et bonté, ne faisait pas payer les pauvres, et s’engageait corps et âme dans sa vocation. En route il a fait confiance à des collègues, soi disant amis, créant une clinique ; certains parmi eux se sont révélés des voyous. Ils l’ont dépouillé puis jeté comme un moins que rien. La rapacité de l’argent les a guidés et n’ont rien compris à cet homme qui avait de la médecine une très haute et noble conception. Aujourd’hui ceux qui l’ont dépouillé, se sont enrichis dans des cliniques où l’argent est la valeur primordiale. Bien sûr ils étaient là devant son corps le jour de l’enterrement. Aucune pudeur.

Lui continuait de consulter dans son petit cabinet de Beni Makada, une population modeste. Il était le médecin des pauvres. Il leur a consacré toute sa vie. Lui, faisait de la médecine, d’autres, en tout cas certains de ses anciens amis font de l’argent, beaucoup d’argent.